Мегино-Кангаласский район

«МБОУ Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»

20 региональная НПК молодых исследователей

“Шаг в будущее” улусов РС(Я)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«Исследование динамики роста ледяного покрова р. Лены на переправе п. Н.Бестях»

| Автор (ФИО, класс) | Научный руководитель (ФИО, должность) |

| Скрябин Минтимер МБОУ НБСОШ №2 10 класс | Дьячковская Инна Алексеевна, Учитель физики МБОУ НБСОШ №2 |

Нижний-Бестях 2022

Содержание

|

| Введение……………………………………………………………. | 3 |

| 1. | Литературный обзор……………………………………………….. | 5 |

| 1.1. | Процесс и типы замерзания рек…………………………………… | 5 |

| 1.2. | Рост ледяного покрова……………………………………………… | 8 |

| 1.3. | Описание реки Лена………………………………………………... | 9 |

|

| Цель и задачи исследования……………………………………...... | 9 |

| 2. | Методы исследования…………………………………………….... | 12 |

| 2.1. | Методика измерения толщины ледяного покрова……………….. | 12 |

| 2.2. | Методика обработки полученных данных………………………... | 13 |

| 2.3. | Метод наименьших квадратов…………………………………...... | 14 |

| 2.4. | Характеристики применяемого оборудования и приборов……… | 15 |

| 3. | Экспериментальная часть………………………………………….. | 16 |

|

| Заключение………………………………………………………….. | 27 |

|

| Список использованной литературы…………………………….... | 28 |

Введение

В связи с проблемой наблюдающегося глобального изменения климата все более актуальными становятся вопросы, связанные с изучением последствий воздействия изменения метеорологических условий на гидрологические и экологические процессы в водоемах и водотоках при их круглогодичной эксплуатации. Большое значение приобретает рациональное использование водных ресурсов в зимнее время, когда очень важным становится обеспечение достоверности прогноза процесса формирования ледяного покрова и его прочности, позволяющее определить начало и сроки эксплуатации ледовых трасс, проложенных по поверхности водных объектов.

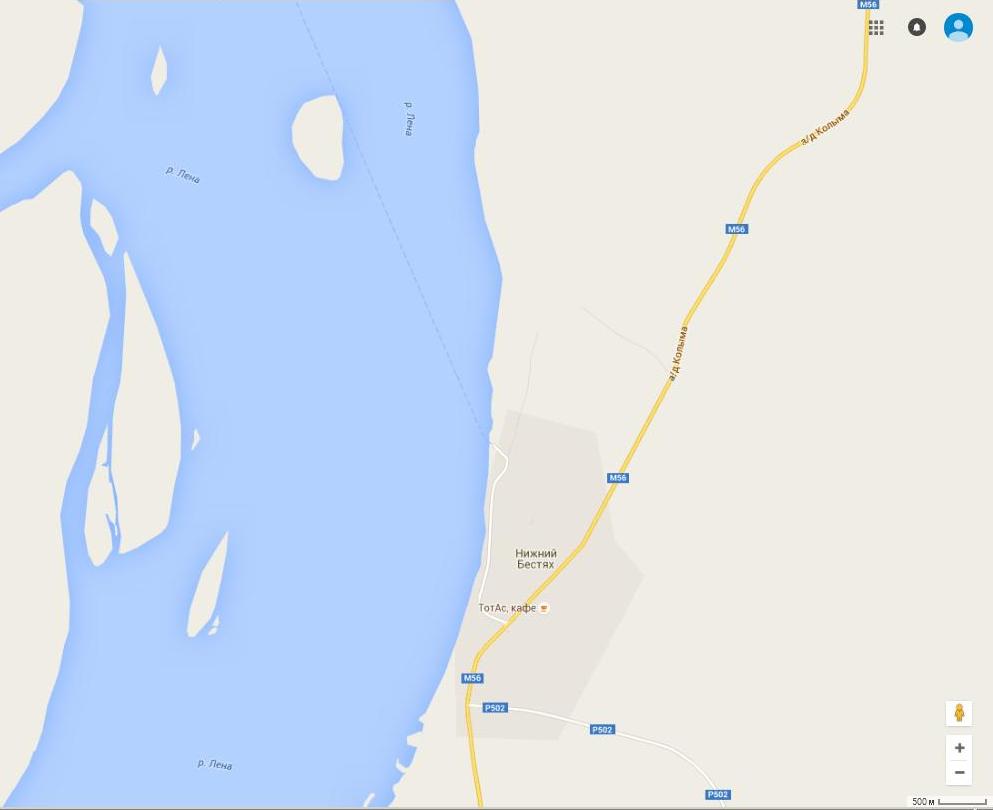

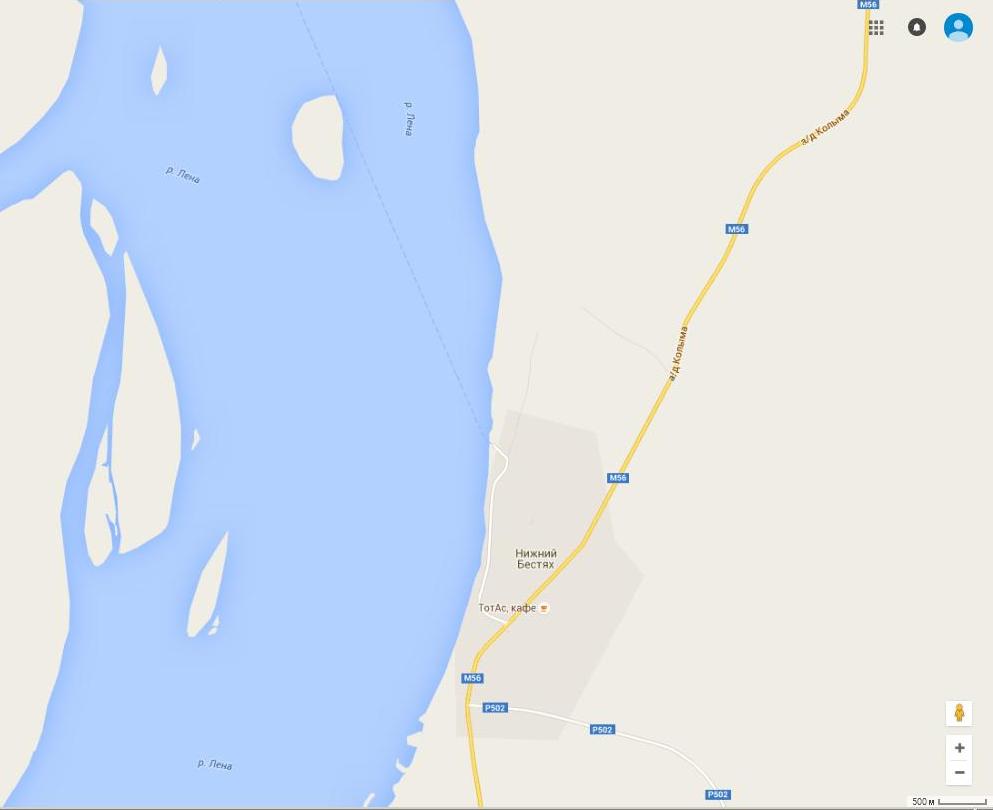

Районы Республики Саха Якутии расположены на разных берегах реки Лены. Наш п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района расположен на западе улуса, на противоположном от Якутска высоком правом берегу реки Лены, частично на равнине Нёрюктяй. Возник в 1920-х годах как транспортно-перевалочный пункт. Отнесён к категории рабочих посёлков в 1971 году. Выполняет транспортные функции. Население занято в транспортно-перевалочных организациях межрайонного значения.

Нижний Бестях — один из развивающихся населённых пунктов Дальнего Востока. Является транспортным узлом местного значения, здесь стыкуются две автодороги федерального значения: А360 «Лена» и «Колыма», а также автодорога республиканского значения «Амга». Связан с Якутском грузопассажирской паромной переправой, работающей в летний период с окончания ледохода до начала ледостава. Ходит также пассажирский речной трамвай и частные катера. Тарифное расстояние между населёнными пунктами — 23 км. Зимой связь осуществляется по льду реки. В межсезонье переправа в определенный период весны и осени сильно усложняется, связь возможна вертолётом или судном на воздушной подушке. Но в самое межсезонье, когда паромы уже не могут ходить, а вездеходы - еще не могут ездить, перебраться с одного берега на другой можно лишь на вертолете. Удовольствие это недешевое.

В п. Нижний Бестях в зимнее время действуют две переправы в районе Манньыаттах и в районе нефтебазы «Туймаада Нефть». Движение автомобильного транспорта официально до 3 тонн, начинается в конце ноября начале декабря на ледовой переправе «Павловск –Хатассы». Переправа Нижний Бестях - Якутск разрешается только в январе. Но несмотря на это, автомобили начинают ездить и раньше, это зависит от толщины ледяного покрова и температуры воздуха.

Классификация льдов основывается на динамике вод, размере водной поверхности и ходе развития ледяного покрова.

Водный лед образовался в районе Манньыаттах, это в сторону с. Павловска. На водоемах с быстрыми течениями формируется «водно-шуговой» лед, это в основном по берегу п.Нижний Бестях.

Научная новизна. Апробация математической модели, а также комплекс программ для исследования процесса динамики ледяного покрова переправы р.Лена. Учтены пространственное измерения льда образования, температуры и снежного покрова.

Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для прогноза динамики роста ледового покрова на водоемах Якутии в условиях изменения климата, уровня воды в водоемах.

Объект и методы исследований. Объектом исследований являются процессы формирования ледового покрова р.Лены.

Цель: Разработка математической модели роста ледяного покрова р. Лена на переправе п.Нижний Бестях.

Задачи:

1) Изучение соответствующей литературы.

2) Сравнение роста ледяного покрова р. Лены.

3) Измерение толщины снега.

4) Произвести расчеты.

5) Сделать вывод.

1. Литературный обзор

1.1. Процесс и типы замерзания рек

Все реки по характеру ледового режима делятся на три большие группы: замерзающие, с неустойчивым ледоставом и незамерзающие. Реки средних широт, как правило, зимой замерзают. На замерзающих реках выделяют три характерных периода:

1) Замерзание (осенние ледовые явления).

2) Ледостав.

3) Вскрытие (весенние ледовые явления).

Рисунок 1 – Характериные периоды замерзания р. Лена: а – замерзание (октябрь)1; б – ледостав2; в – вскрытие (вид с Табагинского мыса)3

В осенний период устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через 0 ºC влечет за собой снижение температуры воды до 0 ºC и начало ледовых явлений на водоемах и водотоках. Начальным проявлением ледовых явлений на реках является появление сала – плывущих кусков ледяной пленки, состоящей из кристаллов льда в виде тонких игл. Сало обычно плывет по реке в течение нескольких дней. Практически одновременно у берегов, где скорости течения меньше, образуются забереги – узкие полоски неподвижного тонкого льда. По мере охлаждения всей толщи воды в ней начинает образовываться внутриводный лед – непрозрачная губчатая ледяная масса, состоящая из хаотически сросшихсякристаллов льда. Необходимым условием образования внутриводного льда является переохлаждение воды, т.е. переход температуры воды Tw через 0 ºC (Tw

Внутриводный лед может формироваться и в виде донного льда. Скопления внутриводного льда в виде комьев на поверхности или в толпе речного потока образуют шугу. Движение шуги по реке называется шугоходом. Вместе с шугой по реке может транспортироваться битый лед от заберегов и снежура – выпавший в воду снег.

С дальнейшим охлаждением воды начинается образование льда на водной поверхности вдали от берегов. В процессе образования льдин участвуют скопления сала, шуги и снежуры. С образованием льдин начинается осенний ледоход, продолжительность которого зависит от водности реки.

В период осеннего ледохода русло реки может оказаться забитым шугой и обломками льда – формируется зажор, сопровождающийся подъемом уровня воды на вышерасположенном участке реки. Если в процессе осеннего ледохода происходит закупорка русла плывущими льдинами, имеет место формирование затора.

По мере увеличения числа плывущих льдин и их размера скорость движения ледяных полей уменьшается. В местах сужения реки, у островов, в мелких рукавах ледяные поля начинают останавливаться. Образование ледяных перемычек вследствие остановки и смерзания отдельных ледяных полей фактически является началом формирования ледяного покрова на реке. Остановке и смерзанию ледяных полей способствуют зажоры и заторы.

Процесс замерзания реки завершается ледоставом – образованием сплошного ледяного покрова, способного оказать сопротивление воздействию подледного потока. Для малых рек характерно образование ледостава без ледохода за счет расширения и смерзания заберегов. Некоторые участки реки могут в течение долгого времени, иногда в течение всей зимы, не замерзать. Незамерзающие участки реки – полыньи могут быть как термического, так и динамического происхождения.

Характер развития ледовых процессов в реке обусловлен сочетанием условий теплообмена и перемешивания водных масс, движения и накопления льда в русле. Совокупный анализ термических и гидравлических факторов процессов ледообразования и формирования ледяного покрова позволяет выделить три основных типа процессов замерзания рек [Донченко, 1987]:

1. Первый (быстрый) тип характеризуется большой интенсивностью ледообразования в поверхностном слое; замерзание сопровождается образованием сала и заберегов. Ледяной покров формируется в течение 1-2 суток путем роста и смыкания заберегов при незначительной начальной толщине льда 1-2 см.

2. Второй (замедленный) тип соответствует протеканию процессов ледообразования в слое активного перемешивания толщиной 20-30 см. Во время замерзания реки образуются забереги и наблюдается ледоход. Ледяной покров формируется путем остановки, сплочения и смерзания льдин. Начальная толщина ледяного покрова 10-15 см; длительность замерзания реки – 3-10 суток.

3. Третий (длительный) тип определяется интенсивным ледообразованием по всей глубине потока. Замерзание сопровождается образованием шуги и шугоходом на реке. Ледяной покров формируется при остановке, сплочении и смерзании шуги. Толщина ледяного покрова в начале ледостава превышает 20 см. Длительность процесса замерзания – 10-20 суток и более. На участках с повышенными уклонами образуются зажоры льда. Первый тип замерзания наблюдается, в основном, на малых реках с незначительной водностью в осенне-зимний период и медленным течением (скорость течения не превышает 0,2 м/с). По второму типу формируется ледяной покров на многих средних и больших реках со скоростью течения в период ледообразования не более 0,4 м/с. На участках рек с повышенной скоростью течения (более 0,4 м/с) наблюдается третий тип замерзания. На некоторых реках наблюдаются промежуточные сценарии формирования ледяного покрова, к примеру, за счет шуги и поверхностного льда. Так, на реках Енисее, Лене и Урале при быстром смерзании шуги в условиях резкого похолодания трудно различить шугоход и ледоход.

Из-за наличия на реках участков с различными скоростями течения, т.е. со вторым и третьим типами формирования ледяного покрова в пределах одного водотока, иногда выделяют только два типа замерзания рек:

1. При небольших значениях скорости течения замерзание происходит в поверхностном слое речного потока в виде тонкой корки льда посредством образования и смыкания заберегов. Основными признаками данного типа замерзания являются слабая степень перемешивания воды, высокая степень локализации участка переохлаждения, малая интенсивность механического воздействия на образующийся ледяной покров.

2. При средних и высоких значениях скорости течения разрозненные ледяные образования, двигаясь вниз по течению, постепенно смерзаются и, в одних случаях, образуют на участках реки с небольшой скоростью течения ледяные перемычки, в других случаях останавливаются перед кромкой льда и тем самым обеспечивают ее продвижение вверх по течению. Данный тип замерзания реализуется при средней или полной степени перемешивания воды, интенсивном механическом воздействии водного потока на ледяные образования. В целом, тип замерзания реки определяет ледовый режим реки, характеризующийся, в целом, интенсивностью нарастания толщины ледяного покрова, условиями его вскрытия, образования зажоров и заторов льда, а также пропускной способностью русла в зимний период [Донченко, 1987; Шуляковский, 1960]. На водоемах со стоячей водой или очень слабыми течениями формируется так называемый «водный» лед.

Водный лед формируется из местной воды и отличается большей плотностью и прочностью. Водный лед характеризуется относительно ровной нижней поверхностью. Водный лед образовался в районе Манньыаттах, это в сторону с. Павловск. Водный лед образуется на водоемах с тихим течением. На водоемах с быстрыми течениями формируется водно-шуговой лед. Водно-шуговой лед формируется из воды и шуги, характеризуется меньшей прочностью и большей пористостью. Водно-шуговой лед преимущественно имеет неровную нижнюю границу. Мы в основном измерили водную шугу.

1.2. Рост ледяного покрова

Процесс замерзания реки завершается образованием ледяного покрова, способного оказать сопротивление воздействию потока. С начала ледостава начинается нарастание толщины льда вследствие процесса кристаллизации воды у нижней поверхности ледяного покрова, промерзания шуги под ледяным покровом и смерзания пропитанного водой снега на поверхности ледяного покрова.

Отмечается, что начальная стадия процесса нарастания толщины льда существенно зависит от условий замерзания реки. При первом и втором типе замерзания толщина льда увеличивается за счет кристаллизации воды на нижней поверхности ледяного покрова. При третьем типе замерзания рек формируется шуговой лед за счет промерзания слоя шуги, лишь за тем лед растет снизу за счет кристаллизации воды. В последнем случае интенсивность нарастания льда на начальной стадии зависит не только от потока тепла на поверхности раздела лед-атмосфера, но и толщины и плотности слоя шуги. На таких шугоносных реках как Обь, Енисей и Ангара толщина слоя шуги может изменяться от 0,20 м до 1 м в зависимости от скорости течения и морфометрии рассматриваемого участка реки. При скоплениях шуги подо льдом интенсивность нарастания толщины льда существенно возрастает в сравнении с «чистым» процессом кристаллизации воды.

Для определения толщины ледяного покрова используются различные приемы и методы. Так, в работе [Козлов, 2000] выделяются три основных метода: теоретический и эмпирический методы и метод аналогии. Последние два метода используют данные натурных наблюдений и носят, как правило, региональный характер, причем рассмотрение последнего метода не является предметом данного обзора.

1.3. Описание р. Лена

Лена — река в России, крупнейшая река Восточной Сибири[2], впадает в Море Лаптевых. Десятая в мире река по длине и восьмая по полноводности.

Протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из её притоков относятся к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям, Бурятии и Амурской области. Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны[4]. Замерзает в обратном вскрытию порядке — от низовьев к верховьям.

| Считается, что название реки происходит из эвенкийского языка, на котором «Елю-Енэ» значит «большая река». Первооткрыватель реки землепроходец Пянда в 1619—1623 годах зафиксировал её название в форме Елюенэ, которое в русском употреблении закрепилось как р ека Лена. Протяжённость реки — 4400 км, Рисунок 2 – фотографии р.Лена площадь бассейна — 2490 тыс. км². ека Лена. Протяжённость реки — 4400 км, Рисунок 2 – фотографии р.Лена площадь бассейна — 2490 тыс. км². |

|

По характеру течения различают три участка:

от истока до устья Витима

от устья Витима до устья Алдана

от устья Алдана до впадения Лены в море Лаптевых

Истоком Лены считается небольшое озеро в 7 км к западу от Байкала, расположенное на высоте 1470 м у подножия безымянной вершины высотой 2023 м, входящей в Байкальский хребет. 19 августа 1997 года у истока реки была установлена часовня с памятной табличкой. Всё верхнее течение Лены до впадения Витима, то есть почти третья часть её длины, приходится на горное Прибайкалье. Расход воды в районе Киренска — 1100 м³/сек.

К среднему течению относят её отрезок между устьями рек Витима и Алдана, длиной 1415 км. Близ впадения Витима Лена вступает в пределы Якутии и протекает по ней до самого устья. Приняв Витим, Лена превращается в очень большую многоводную реку. Глубины возрастают до 10—12 м, русло расширяется, и в нём появляются многочисленные острова, долина расширяется до 20—30 км. Долина асимметрична: левый склон положе; правый, представленный северным краем Патомского нагорья, круче и выше. По обоим склонам растут густые хвойные леса, лишь иногда сменяемые лугами.

От Олёкмы до Алдана Лена не имеет ни одного значительного притока. Прорезая Приленское плато, более 500 км река течёт в глубокой и узкой долине, врезанной в известняки. Ниже города Покровска Лена выходит на равнину. Как следствие, происходит резкое расширение долины, сильно замедляется скорость течения — она нигде не превышает 1,3 м/с, а большей частью падает до 0,5—0,7 м/с. Только пойма имеет ширину 5—7, а местами и 15 км, а вся долина имеет ширину 20 и более километров.

Ниже Якутска Лена принимает два главных притока — Алдан и Вилюй. Теперь это гигантский водный поток; даже там, где она идёт одним руслом, её ширина доходит до 10 км, а глубина превышает 16—20 м. Там же, где м ного островов, Лена разливается на 20—30 км. Берега реки суровы и безлюдны. Населённые пункты очень редки.

ного островов, Лена разливается на 20—30 км. Берега реки суровы и безлюдны. Населённые пункты очень редки.

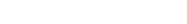

Рисунок 3 – разлив р. Лена

В нижнем течении Лены её бассейн очень узок: с востока подступают отроги Верхоянского хребта — водораздела рек Лены и Яны, с запада незначительные возвышенности Среднесибирского плоскогорья разд Рисунок 3 – разлив р. Лена ляют бассейны Лены и реки Оленёк. Ниже села Булун реку сжимают подходящие к ней совсем близко Хараулахский хребет с востока и кряж Чекановского — с запада. Примерно в 150 км от моря начинается обширная дельта Лены.

Гидрологические данные по расходу воды в устье Лены в разных источниках противоречат друг другу и зачастую содержат ошибки. Дополнительным источником неопределенности является тот факт, что река обладает обширной дельтой с множеством проток, на которую приходится часть бассейна площадью 60 000 км².

По разным оценкам, годовой сток реки составляет от 489 до 542 км³, что соответствует среднегодовому расходу в устье от 15 500 до 17 175 м³/сек. Основное питание, так же как и почти всех притоков, составляют талые снеговые и дождевые воды. Повсеместное распространение вечной мерзлоты в пределах водосбора мешает питанию рек грунтовыми водами, исключением являются только геотермальные источники.

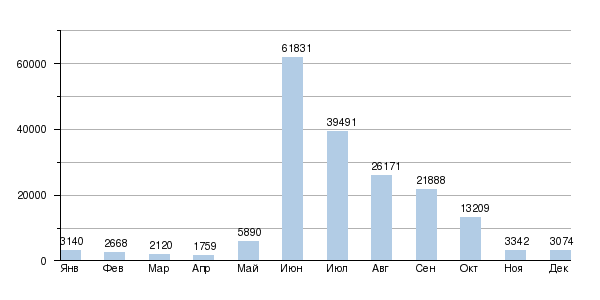

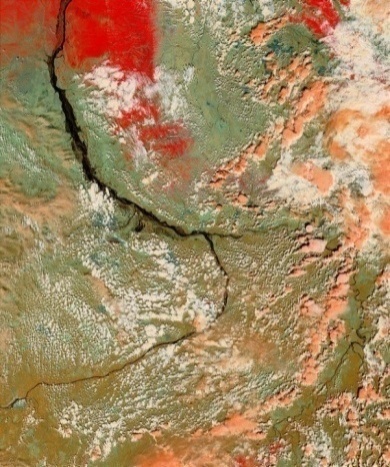

В связи с общим режимом осадков для Лены характерны весеннее половодье, несколько довольно высоких паводков летом и низкая осенне-зимняя межень до 366 м³/сек в устье. На время весеннего паводка в июне приходится 40 % стока, на период с июня по октябрь — 91 %. Наибольший среднемесячный расход воды в устье наблюдался в июне 1989 года и составлял 104 000 м³/сек, максимальный расход воды в устье во время паводка может превышать 200 000 м³/сек.

График 1 – Среднемесячные расходы воды в м³/сек, усредненные за1976—1994 гг, измерения производились в дельте реки на станции «Столб»

График 1 – Среднемесячные расходы воды в м³/сек, усредненные за1976—1994 гг, измерения производились в дельте реки на станции «Столб»

За зимний период на реке образуется 10-20 км³ льда или 3 % от её годового стока. Летом его поступление вместе с большими объёмами паводковой воды в мелкую южную часть моря Лаптевых приводит — как и в случае с другими крупными сибирскими реками — к явлению инверсии, то есть к локальному опреснению моря и к более позднему освобождению от льда его близлежащей акватории.

М инимальный годовой сток, зафиксированный в 1986 году, составлял 402 км³, изменения в течение 65 лет составляли 326 км³ или среднее значение, равное 516 км³, изменялось на 63 %. Как и для большинства крупных рек мира с большой площадью бассейна, для Лены характерны периодические изменения годового стока, которые следуют одиннадцатилетним циклам солнечной активности. Первый тип максимума имеет место примерно на следующий год после начала нового солнечного цикла и может быть объяснен интенсивным таянием наледей и мерзлоты, образовавшейся за прошедшие 2-3 года, а также развитием Арктической осцилляции и увеличением количества осадков в пределах бассейна в зимний период. В данном случае происходит наиболее Рисунок 4 – Дельта р. Лена заметное увеличение стока — например, в 1989 году среднегодовой расход воды составил 23 054 м³/сек, что соответствует 728 км³/год. Второй вид максимума менее выражен и имеет место в середин одиннадцатилетнего цикла, характеризуется меньшим весенним паводком и достигается за счет большего количества осадков в летне-осенний период.

инимальный годовой сток, зафиксированный в 1986 году, составлял 402 км³, изменения в течение 65 лет составляли 326 км³ или среднее значение, равное 516 км³, изменялось на 63 %. Как и для большинства крупных рек мира с большой площадью бассейна, для Лены характерны периодические изменения годового стока, которые следуют одиннадцатилетним циклам солнечной активности. Первый тип максимума имеет место примерно на следующий год после начала нового солнечного цикла и может быть объяснен интенсивным таянием наледей и мерзлоты, образовавшейся за прошедшие 2-3 года, а также развитием Арктической осцилляции и увеличением количества осадков в пределах бассейна в зимний период. В данном случае происходит наиболее Рисунок 4 – Дельта р. Лена заметное увеличение стока — например, в 1989 году среднегодовой расход воды составил 23 054 м³/сек, что соответствует 728 км³/год. Второй вид максимума менее выражен и имеет место в середин одиннадцатилетнего цикла, характеризуется меньшим весенним паводком и достигается за счет большего количества осадков в летне-осенний период.

Лена отличается от других рек России своим ледовым режимом и мощными заторами льда. Прочный и толстый лед на реке образуется в условиях чрезвычайно холодной, продолжительной и малоснежной зимы. Весенний ледоход обладает большой мощью, часто сопровождается заторами льда и затоплением значительных территорий. Раньше всего, в конце апреля, начинается весенний разлив в районе Киренска — на верхней Лене — и, постепенно сдвигаясь на север, наступая на ещё скованную льдом реку, доходит в низовья в середине июня. Вода поднимается во время разлива на 6-8 м над меженным уровнем. В низовьях подъём воды достигает 18 м.

2. Методы исследования

2.1. Методика измерения толщины ледяного покрова

1. Осмотр водоема с берега. Прочный и толстый лед выглядит гладким и однородным. На нем не должно быть сугробов или обломков. Наиболее качественный образуется там, где не бывает сильного ветра. Скорость намерзания и характеристики льда зависят от скорости течения, состава воды и ряда других факторов.

2. Измерение производились на двух местах переправы в районе Манньыаттах и Нефтебазы п. Нижний Бестях. В районе Манньыаттаха образовалась ровная поверхность льда с хорошей плотностью. В районах с быстрым течением, по берегу вдоль дороги и Нефтебазы, образовался водно-шуговой лед из воды и шуги, характеризуется меньшей прочностью и большей пористостью.

3. Спускаться на поверхность водоема необходимо очень аккуратно. На начало замерзания воды измерения производились с берега в трех местах на каждом участке. По мере замерзания и устойчивости льда замеры производились на глубине.

4. Лед состоит из двух слоев. Верхний обычно бывает мутным, нижний - прозрачным. Именно по его состоянию определяется прочность. Поэтому нужно очистить место, где будут измерять верхний слой.

5. Вырубить кусок льда до поверхности воды. Сделать это можно с помощью самого обычного ледового бура, каким пользуются любители зимней рыбалки. Эти буры бывают нескольких видов по размеру диагонали. Наш бур диагональю 120 мм.

6. Измеряем толщину с помощью обычной линейки или рулетки. Толщину льда измеряют точно так же, как аналогичный параметр у любого другого предмета, то есть по кратчайшему расстоянию между точками на одной поверхности и на другой. Мы использовали самодельный измерительный инструмент. Он представляет собой металлическую линейку, на конец которой на уровне нулевой отметки прикручен шуруп перпендикулярно линейки буквой "Г". Угол между длинной и короткой планками прямой.Опускаем измеритель в лунку так, чтобы перекладина зацепилась за нижнюю кромку льда. Отмечаем где проходит верхняя кромка льда, фиксируем данные.

7. Замеры проводим в трех местах, для более точного измерения на расстоянии 2-3 метров. Выводим среднее значение.

2.2. Методика обработки полученных данных

Обработка данных произведена на персональном компьютере с помощью прикладного программного обеспечения «Microsoft office Excel 2007», «MathCAD 2001» и «STATISTICA 10».

Таблица 1 – Программы обработки и отображения экспериментальных данных

| №

| Название программы | Определяемый параметр |

| 1 | Microsoft Office Excel 2016 | Построение двухмерных графиков; статистическая обработка экспериментальных данных. |

| 2 | STATISTICA 10 | Получение уравнения регрессии; оценка адекватности математической модели. |

| 3 | MathCAD 2001 Professional | Построение поверхности отклика и проведение вычислительного эксперимента по уравнению регрессии. |

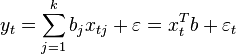

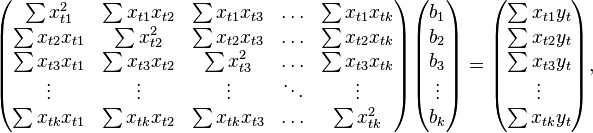

2.3. Метод наименьших квадратов

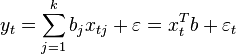

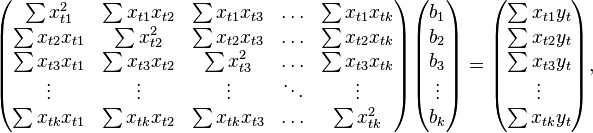

Метод наименьших квадратов — математический метод, применяемый для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных. Он может использоваться для «решения» переопределенных систем уравнений (когда количество уравнений превышает количество неизвестных), для поиска решения в случае обычных (не переопределенных) нелинейных систем уравнений, для аппроксимации точечных значений некоторой функцией. МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным.

Линейная регрессионная модель

В расшифрованной матричной форме, данное уравнение принимает следующий вид:

2.4. Характеристики применяемого оборудования и приборов

1. Металлическая линейка. Линейка- простейший измерительный инструмент, представляющий собой узкую пластину, у которой как минимум одна сторона прямая. Обычно линейка имеет нанесённые штрихи (деления), кратные единице измерения длины (сантиметр, миллиметр, дюйм), которые используются для измерения расстояний.

Таблица 2 – Технические характеристики линейки

| №

| Общая длина шкалы, миллиметрах | Допускаемые отклонения, миллиметрах |

| 1 | До 530 | ± 0,10 |

| 2 | Свыше 300до 500 | ± 0,15 |

| 3 | Свыше 500 до 1000 | ± 0,20 |

2. Электронный термометр.

Электронный термометр Digital Pocket имеет защитную оболочку и практичный зажим фиксирования на одежде. Показатели самых низких и самых высоких температур выводятся нажатием отдельных кнопок.

Таблица 3 – Технические характеристики термометра

| №

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |

| 1 | Диапазон измерения | °C | -50 ~ + 300 |

| 2 | Точность | °C | ± 1 |

| 3 | Питание | В | 1.5 |

| 4 | Размер корпуса | миллиметрах | 20x175 |

| 5 | Размер дисплея | миллиметрах | 21.5x8.5 |

Особенности:

Ручка-внешний вид, удлиненный металлический зонд

Функции энергосбережения и индикация низкого напряжения

Зонд индикация

Цельсия/фаренгейта преобразования

Описание работы:

[/]: Нажмите клавишу TRUN на вкл/выкл термометр. Автоматическое отключение после 15 минут.

[° C °F]: В режиме индикации температуры Нажмите клавишу для переключения между ° C и °F.

Дисплей ll. L: Когда датчик обрыв или ниже, чем измерения зазвонил.

Дисплей чч. H: Когда датчик короткое замыкание или выше, чем диапазон измерения.

Приложения:

Пищевой хранения продуктов питания/охлаждения/пивоварения

Кондиционер/отопление и вентиляции

Сельское хозяйство/автомобиль/фотографии/лаборатории

Фармацевтической/процесс управления/управления

Пакет включает: 1x Цифровой термометр.

3. Ледовый бур. Ледобур - устройство для про бурения лунки во льду. Состоит ледобур из следующих основных частей: коловорот, шнек и режущие ножи. Со времени своего появления конструкция ледобура постоянно совершенствовалась и имела множество разновидностей, которые, в основном, отличались устройством режущей части. В настоящее время больше всего распространены шнековые ледобуры с диаметром шнека от 70 до 250мм.

Ледобур Тонар (модель ЛР-130). Классическая конструкция верхней ручки позволяет быстро и удобно просверливать лунки диаметром 130 мм во льду толщиной до 1 м.

Данная модель считается универсальным средством для бурения лунок в различных условиях и при разных характеристиках льда

Производитель: Тонар

Диаметр бурения: 130 мм

Глубина бурения: 1000 мм

Вес: 2.5 кг

Удобство транспортировки обеспечивается возможностью компактно сложить ледобур. Вес устройства составляет 2,5 кг.Основное преимущество ледобура возможность сверление лунки во льду толщиной до 1 м за 3—5 минут. Кроме того, лунки получаются правильной цилиндрической формы, а также шум при сверлении лунок значительно ниже.

3. Экспериментальная часть

1. Измерение толщины льда, снегового покрова и температуры наружного воздуха

Таблица 4 – Измерения толщины льда в районе на 2015 г. «Нефтебазы»

| № | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 19.10.2015 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| 2 | 21.10.2015 | 8 | 5 | 3 | 5 |

| 3 | 23.10.2015 | 9 | 5 | 6 | 6 |

| 4 | 24.10.2015 | 12 | 14 | 7 | 11 |

| 5 | 26.10.2015 | 12 | 13 | 9 | 11 |

| 6 | 29.10.2015 | 10 | 12 | 13 | 11 |

| 7 | 30.10.2015 | 13 | 14 | 14 | 13 |

| 8 | 02.11.2015 | 14 | 15 | 16 | 15 |

| 9 | 04.11.2015 | 16 | 17 | 18 | 17 |

| 10 | 08.11.2015 | 25 | 26 | 28 | 26 |

| 11 | 15.11.2015 | 30 | 32 | 33 | 31 |

| 12 | 18.11.2015 | 33 | 32 | 33 | 32 |

| 13 | 22.11.2015 | 35 | 37 | 36 | 36 |

| 14 | 23.11.2015 | 38 | 40 | 39 | 39 |

Таблица 5 – Измерения толщины льда в районе на 2016 г. «Нефтебазы»

| № п/п | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 11.10.2016 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| 2 | 14.10.2016 | 8 | 5 | 3 | 5 |

| 3 | 17.10.2016 | 9 | 5 | 6 | 6 |

| 4 | 20.10.2016 | 12 | 14 | 7 | 11 |

| 5 | 26.10.2016 | 12 | 13 | 18 | 15 |

| 6 | 30.10.2016 | 20 | 25 | 15 | 20 |

| 7 | 05.11.2016 | 33 | 35 | 40 | 35 |

| 8 | 09.11.2016 | 40 | 35 | 42 | 40 |

| 9 | 16.11.2016 | 40 | 45 | 48 | 45 |

| 10 | 18.11.2016 | 48 | 43 | 42 | 46 |

| 11 | 20.11.2016 | 42 | 43 | 48 | 46 |

| 12 | 21.11.2016 | 45 | 46 | 49 | 46 |

| 13 | 22.11.2016 | 47 | 50 | 51 | 49 |

| 14 | 23.11.2016 | 52 | 49 | 52 | 50 |

| 15 | 25.11.2016 | 54 | 53 | 51 | 53 |

| 16 | 28.11.2016 | 56 | 54 | 55 | 55 |

| 17 | 30.11.2016 | 56 | 56 | 56 | 56 |

| 18 | 4.12.2016 | 59 | 59 | 60 | 59 |

| 19 | 8.12.2016 | 60 | 63 | 64 | 63 |

| 20 | 12.12.2016 | 68 | 69 | 71 | 70 |

| 21 | 14.12.2016 | 70 | 75 | 79 | 78 |

Таблица 6 : Измерения толщины льда в районе на 2017 г. «Нефтебазы»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 23.10.2017 | 8 | 10 | 9 | 9 |

| 2 | 27.10.2017 | 15 | 17 | 16 | 16 |

| 3 | 31.10.2017 | 23 | 26 | 24 | 25 |

| 4 | 05.11.2017 | 34 | 36 | 34 | 35 |

| 5 | 09.11.2017 | 40 | 35 | 32 | 40 |

| 6 | 13.11.2017 | 40 | 41 | 43 | 42 |

| 7 | 19.11.2017 |

|

|

|

|

Таблица 7 : Измерения толщины льда в районе на 2018 г. «Нефтебазы»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 17.10.2018 | 2 | 1 | 3 | 3 |

| 2 | 19.10.2018 | 4 | 4 | 3,61 | 3,87 |

| 3 | 20.10.2018 | 3 | 4 | 5 | 4 |

| 4 | 26.10.2018 | 4 | 3 | 5 | 4 |

| 5 | 30.10.2018 | 5 | 7 | 6 | 6 |

| 6 | 05.11.2018 | 7 | 6 | 8 | 7 |

| 7 | 09.11.2018 | 8 | 8,1 | 9 | 8,3 |

| 8 | 16.11.2018 | 11 | 9 | 10 | 10 |

Таблица 8: Измерения толщины льда в районе на 2022 г. «Нефтебазы»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 26.10.2022 | 1 | 3 | 2 | 2 |

| 2 | 30.10.2022 | 4 | 3 | 5 | 4 |

| 3 | 05.11.2022 | 6 | 4 | 5 | 5 |

| 4 | 09.11.2022 |

|

|

| 6 |

| 5 | 16.11.2022 | 10 | 11 | 9 | 10 |

| 6 | 20.11.2022 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

График 2 –Динамика изменения толщины льда в районе «Нефтебазы»

Таблица 7 – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2015 г. «Нефтебазы»

| № | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 19.10.2015 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3.67 |

| 2 | 21.10.2015 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |

| 3 | 23.10.2015 | 3 | 3.5 | 5 | 3 |

| 4 | 24.10.2015 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 5 | 26.10.2015 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 6 | 29.10.2015 | 5 | 6 | 5 | 5 |

| 7 | 30.10.2015 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| 8 | 02.11.2015 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 9 | 04.11.2015 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 10 | 08.11.2015 | 8 | 7 | 8 | 7 |

| 11 | 15.11.2015 | 9 | 10 | 9 | 9 |

| 12 | 18.11.2015 | 9 | 10 | 9 | 9 |

| 13 | 22.11.2015 | 10 | 12 | 9 | 10 |

| 14 | 23.11.2015 | 10 | 12 | 9 | 10 |

Таблица 8– Изменение толщины снегового покрова в районе на 2016 г. «Нефтебазы»

| № | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 11.10.2016 | 4 | 3 | 4.5 | 4 |

| 2 | 14.10.2016 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 3 | 17.10.2016 | 4 | 5 | 5 | 5 |

| 4 | 20.10.2016 | 5 | 5 | 4 | 5 |

| 5 | 26.10.2016 | 5 | 6 | 7 | 6 |

| 6 | 30.10.2016 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 7 | 05.11.2016 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 8 | 09.11.2016 | 7 | 8 | 8 | 8 |

| 9 | 16.11.2016 | 10 | 10 | 9 | 10 |

| 10 | 18.11.2016 | 10 | 9 | 10 | 10 |

| 11 | 20.11.2016 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 12 | 21.11.2016 | 11 | 12 | 12 | 11 |

| 13 | 22.11.2016 | 12 | 12 | 11 | 12 |

| 14 | 23.11.2016 | 13 | 13 | 12 | 13 |

| 15 | 25.11.2016 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| 16 | 28.11.2016 | 13 | 13 | 14 | 13 |

| 17 | 30.11.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 18 | 4.12.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 19 | 8.12.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 20 | 12.12.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 21 | 14.12.2016 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Таблица 9 – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2017 г. «Нефтебазы»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 23.10.2017 | 5 | 6 | 7 | 6 |

| 2 | 27.10.2017 | 7 | 7 | 8 | 7 |

| 3 | 31.10.2017 | 7 | 8 | 8 | 8 |

| 4 | 05.11.2017 | 10 | 10 | 9 | 10 |

| 5 | 09.11.2017 | 13 | 14 | 12 | 13 |

| 6 | 13.11.2017 | 12 | 13 | 15 | 14 |

График 3 – Динамика изменения толщины снега в районе «Нефтебазы»

Таблица 10 – Измерение толщины льда в районе на 2015 г. «Манньыаттаах»

| № | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 19.10.2015 | 7 | 6 | 8 | 7 |

| 2 | 21.10.2015 | 8 | 6 | 8 | 7 |

| 3 | 23.10.2015 | 9 | 7 | 9 | 8 |

| 4 | 24.10.2015 | 12 | 14 | 10 | 12 |

| 5 | 26.10.2015 | 12 | 14 | 11 | 12 |

| 6 | 29.10.2015 | 13 | 13 | 12 | 12 |

| 7 | 30.10.2015 | 13 | 14 | 14 | 13 |

| 8 | 02.11.2015 | 15 | 16 | 18 | 16 |

| 9 | 04.11.2015 | 18 | 17 | 20 | 18 |

| 10 | 08.11.2015 | 30 | 30 | 31 | 30 |

| 11 | 15.11.2015 | 38 | 37 | 37 | 37 |

| 12 | 18.11.2015 | 37 | 38 | 38 | 37 |

| 13 | 22.11.2015 | 41 | 39 | 40 | 40 |

| 14 | 23.11.2015 | 44 | 42 | 45 | 43 |

Таблица 11 – Измерение толщины льда в районе на 2016 г. «Манньыаттаах»

| № | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 11.10.2016 | 7 | 6 | 8 | 7 |

| 2 | 14.10.2016 | 8 | 10 | 11 | 10 |

| 3 | 17.10.2016 | 13 | 14 | 16 | 14 |

| 4 | 20.10.2016 | 16 | 19 | 23 | 19 |

| 5 | 26.10.2016 | 20 | 23 | 25 | 23 |

| 6 | 30.10.2016 | 24 | 25 | 26 | 25 |

| 7 | 05.11.2016 | 27 | 28 | 29 | 28 |

| 8 | 09.11.2016 | 34 | 36 | 37 | 35 |

| 9 | 16.11.2016 | 37 | 38 | 39 | 38 |

| 10 | 18.11.2016 | 37 | 39 | 39 | 38 |

| 11 | 20.11.2016 | 39 | 39 | 38 | 38 |

| 12 | 21.11.2016 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| 13 | 22.11.2016 | 41 | 42 | 41 | 41 |

| 14 | 23.11.2016 | 42 | 43 | 42 | 42 |

| 15 | 25.11.2016 | 50 | 52 | 53 | 52 |

| 16 | 28.11.2016 | 54 | 55 | 56 | 55 |

| 17 | 30.11.2016 | 56 | 58 | 59 | 58 |

| 18 | 4.12.2016 | 59 | 60 | 62 | 60 |

| 19 | 8.12.2016 | 60 | 63 | 64 | 64 |

| 20 | 12.12.2016 | 68 | 69 | 70 | 69 |

| 21 | 14.12.2016 | 70 | 74 | 76 | 74 |

Таблица 12 – Измерение толщины льда в районе на 2017 г. «Манньыаттаах»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 23.10.2017 | 16 | 19 | 23 | 19 |

| 2 | 27.10.2017 | 20 | 23 | 25 | 23 |

| 3 | 31.10.2017 | 24 | 25 | 26 | 25 |

| 4 | 05.11.2017 | 27 | 28 | 29 | 28 |

| 5 | 09.11.2017 | 34 | 36 | 37 | 35 |

| 6 | 13.11.2017 | 37 | 38 | 39 | 38 |

| 7 | 19.11.2017 | 38 | 40 | 38 | 38 |

Таблица 14 – Измерение толщины льда в районе на 2018 г. «Манньыаттаах»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 23.10.2018 | 8 | 9.3 | 7.6 | 8,3 |

| 2 | 02.11.2018 | 17 | 15 | 16 | 16 |

| 3 | 08.11.2018 | 33 | 30 | 27 | 30 |

| 4 | 12.11.2018 | 37 | 33 | 34 | 35 |

| 5 | 15.11.2018 | 36 | 37 | 38 | 37 |

| 6 | 22.11.2018 | 42 | 40 | 38 | 40 |

| 7 | 25.11.2018 | 42 | 44 | 45 | 43,67 |

Таблица 15 – Измерение толщины льда в районе на 2022 г. «Манньыаттаах»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 22.10.2022 | 4 | 5 | 3 | 4 |

| 2 | 02.11.2022 | 12 | 8 | 10 | 10 |

| 3 | 08.11.2022 | 15 | 18 | 21 | 18 |

| 4 | 12.11.2022 | 22 | 24 | 20 | 22 |

| 5 | 16.11.2022 | 25 | 25 | 27 | 25 |

| 6 | 22.11.2022 | 33 | 30 | 27 | 31 |

| 7 | 25.11.2022 | 35 | 35 | 29 | 33 |

График 4 – Динамика изменения толщины льда в районе «Манньыаттаах»

Таблица 10 – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2015 г. «Манньыаттах»

| № | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 19.10.2015 | 3 | 2 | 5 | 3 |

| 2 | 21.10.2015 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| 3 | 23.10.2015 | 3 | 4 | 4 | 3 |

| 4 | 24.10.2015 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 5 | 26.10.2015 | 4 | 3 | 4 | 3 |

| 6 | 29.10.2015 | 5 | 6 | 5 | 5 |

| 7 | 30.10.2015 | 7 | 5 | 7 | 6 |

| 8 | 02.11.2015 | 6 | 7 | 7 | 6 |

| 9 | 04.11.2015 | 7 | 8 | 7 | 7 |

| 10 | 08.11.2015 | 8 | 7 | 8 | 7 |

| 11 | 15.11.2015 | 9 | 10 | 10 | 9 |

| 12 | 18.11.2015 | 9 | 10 | 9 | 9 |

| 13 | 22.11.2015 | 10 | 11 | 10 | 10 |

| 14 | 23.11.2015 | 10 | 12 | 9 | 10 |

Таблица 11 – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2016 г. «Манньыаттах»

| № | Дата | Номер измерения, сантиметрах | Среднее значение, сантиметрах |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 11.10.2016 | 4 | 3 | 4.5 | 4 |

| 2 | 14.10.2016 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 3 | 17.10.2016 | 4 | 5 | 5 | 5 |

| 4 | 20.10.2016 | 5 | 5 | 4 | 5 |

| 5 | 26.10.2016 | 5 | 6 | 7 | 6 |

| 6 | 30.10.2016 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 7 | 05.11.2016 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| 8 | 09.11.2016 | 7 | 8 | 8 | 8 |

| 9 | 16.11.2016 | 10 | 10 | 9 | 10 |

| 10 | 18.11.2016 | 10 | 9 | 10 | 10 |

| 11 | 20.11.2016 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| 12 | 21.11.2016 | 11 | 12 | 12 | 11 |

| 13 | 22.11.2016 | 12 | 12 | 11 | 12 |

| 14 | 23.11.2016 | 13 | 13 | 12 | 13 |

| 15 | 25.11.2016 | 13 | 13 | 13 | 13 |

| 16 | 28.11.2016 | 13 | 13 | 14 | 13 |

| 17 | 30.11.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 18 | 4.12.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 19 | 8.12.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 20 | 12.12.2016 | 14 | 14 | 14 | 14 |

| 21 | 14.12.2016 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Таблица – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2017 г. «Манньыаттах»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 23.10.2017 | 8 | 7 | 8 | 8 |

| 2 | 27.10.2017 | 8 | 11 | 7 | 8 |

| 3 | 31.10.2017 | 7 | 6 | 10 | 7 |

| 4 | 05.11.2017 | 6 | 7 | 11 | 7 |

| 5 | 09.11.2017 | 7 | 8 | 8 | 10 |

| 6 | 13.11.2017 | 10 | 10 | 9 | 10 |

График 5 – Динамика изменения толщины снега в районе «Манньыаттаах»

Таблица 12 –Расчет среднесуточной температуры наружного воздуха на 2015г.

| № | Дата | Температура наружного воздуха, °С | Среднесуточная температура, °С |

| днем | ночью |

| 1 | 19.10.2015 | -7 | -12 | -9 |

| 2 | 21.10.2015 | -8 | -11 | -9 |

| 3 | 23.10.2015 | -12 | -18 | -15 |

| 4 | 24.10.2015 | -14 | -23 | -18 |

| 5 | 26.10.2015 | -13 | -12 | -12 |

| 6 | 29.10.2015 | -9 | -16 | -12 |

| 7 | 30.10.2015 | -14 | -16 | -15 |

| 8 | 02.11.2015 | -15 | -16 | -15 |

| 9 | 04.11.2015 | -16 | -18 | -17 |

| 10 | 08.11.2015 | -23 | -30 | -26 |

| 11 | 15.11.2015 | -22 | -25 | -23 |

| 12 | 18.11.2015 | -23 | -26 | -24 |

| 13 | 22.11.2015 | -28 | -30 | -29 |

| 14 | 23.11.2015 | -32 | -33 | -32 |

Таблица 13 – Расчет среднесуточной температуры наружного воздуха на 2016 г.

| № | Дата | Температура наружного воздуха, °С | Среднесуточная температура, °С |

| днем | ночью |

| 1 | 11.10.2016 | -7 | -9 | -8 |

| 2 | 14.10.2016 | -5 | -6 | -5 |

| 3 | 17.10.2016 | -8 | -10 | -9 |

| 4 | 20.10.2016 | -10 | -9 | -10 |

| 5 | 26.10.2016 | -14 | -12 | -13 |

| 6 | 30.10.2016 | -16 | -14 | -15 |

| 7 | 05.11.2016 | -20 | -19 | -20 |

| 8 | 09.11.2016 | -18 | -18 | -18 |

| 9 | 16.11.2016 | -29 | -30 | -29 |

| 10 | 18.11.2016 | -20 | -25 | -23 |

| 11 | 20.11.2016 | -28 | -28 | -28 |

| 12 | 21.11.2016 | -26 | -28 | -27 |

| 13 | 22.11.2016 | -31 | -32 | -31 |

| 14 | 23.11.2016 | -31 | -31 | -30 |

| 15 | 25.11.2016 | -36 | -38 | -37 |

| 16 | 28.11.2016 | -31 | -32 | -32 |

| 17 | 30.11.2016 | -33 | -34 | -34 |

| 18 | 4.12.2016 | -34 | -33 | -34 |

| 19 | 8.12.2016 | -41 | -43 | -42 |

| 20 | 12.12.2016 | -34 | -36 | -35 |

| 21 | 14.12.2016 | -32 | -37 | -35 |

Таблица 14. – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2017 г. «Манньыаттах»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 23.10.2017 | 8 | 7 | 8 | 8 |

| 2 | 27.10.2017 | 8 | 11 | 7 | 8 |

| 3 | 31.10.2017 | 7 | 6 | 10 | 7 |

| 4 | 05.11.2017 | 6 | 7 | 11 | 7 |

| 5 | 09.11.2017 | 7 | 8 | 8 | 10 |

| 6 | 13.11.2017 | 10 | 10 | 9 | 10 |

Таблица 13 – Расчет среднесуточной температуры наружного воздуха на 2018 г.

| № | Дата | Температура наружного воздуха, °С | Среднесуточная температура, °С |

| днем | ночью |

| 1 | 19.10.2018 | -7 | -12 | -9,5 |

| 2 | 21.10.2018 | -8 | -11 | -9,5 |

| 3 | 23.10.2018 | -12 | -18 | -15 |

| 4 | 24.10.2018 | -14 | -23 | -18,5 |

| 5 | 29.10.2018 | -9 | -16 | -12,5 |

| 6 | 30.10.2018 | -15 | -16 | -15,5 |

| 7 | 02.11.2018 | -14 | -16 | -15 |

| 8 | 04.11.2018 | -16 | -18 | - 17 |

| 9 | 08.11.2018 | -23 | -30 | - 26,5 |

| 10 | 15.11.2018 | -22 | -25 | - 23,5 |

| 11 | 18.11.2018 | -23 | -26 | -24,5 |

| 12 | 22.11.2018 | -28 | -30 | -29 |

| 13 | 23.11.2018 | -32 | -33 | -32,5 |

Таблица 14. – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2018 г. «Манньыаттах»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

| 1 | 2 | 3 |

| 1 | 19.10.2018 | 2 | 3 | 5,7 | 3,67 |

| 2 | 21.10.2018 | 1 | 2 | 3 | 2 |

| 3 | 23.10.2018 | 2,8 | 4,6 | 4 | 3,83 |

| 4 | 26.10.2018 | 6 | 4 | 2 | 4 |

| 5 | 29.10.2018 | 4 | 4 | 7 | 5 |

| 6 | 30.10.2018 | 9 | 5 | 4 | 6 |

| 7 | 04.11.2018 | 5 | 6 | 10 | 7 |

| 8 | 08.11.2018 | 7 | 6 | 9,8 | 7,6 |

| 9 | 15.11.2018 | 8 | 9 | 11,1 | 9,33 |

| 10 | 22.11.2018 | 12 | 11 | 8,1 | 10,33 |

Таблица 13 – Расчет среднесуточной температуры наружного воздуха на 2022 г.

| № | Дата | Температура наружного воздуха, °С | Среднесуточная температура, °С |

| днем | ночью |

| 1 | 13.10.2022 | -4 | -6 | -5 |

| 2 | 17.10.2022 | -2 | -4 | -3 |

| 3 | 20.10.2022 | -2 | -6 | 4 |

| 4 | 23.10.2022 | -10 | -12 | -11 |

| 5 | 26.10.2022 | -12 | -14 | -13 |

| 6 | 30.10.2022 | -14 | -16 | -15 |

| 7 | 02.11.2022 | -15 | -19 | -17 |

| 8 | 09.11.2022 | -24 | -30 | -27 |

| 9 | 12.11.2022 | - 30 | - 35 | - 32,5 |

| 10 | 16.11.2022 | - 45 | - 48 | -46,5 |

| 11 | 20.11.2022 | - 27 | - 30 | - 28,5 |

| 12 | 22.11.2022 | - 25 | - 28 | -26,5 |

Таблица 14. – Изменение толщины снегового покрова в районе на 2022 г. «Манньыаттах»

| № п/п | Дата | Номер измерения, см | Среднее значение, см |

|

| 1 | 2 | 3 |

|

| 1 | 24.10.2022 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 |

| 2 | 02.11.2022 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8 |

| 3 | 12.11.2022 | 15 | 11 | 10 | 12 | 7 |

| 4 | 14.11.2022 | 16 | 21 | 17 | 18 | 7 |

| 5 | 20.11.2022 | 24 | 20 | 22 | 22 | 10 |

| 6 | 22.11.2022 | 21 | 26 | 22 | 23 | 10 |

График 6 –Температуры наружного воздуха

3. Вывод уравнения регрессии

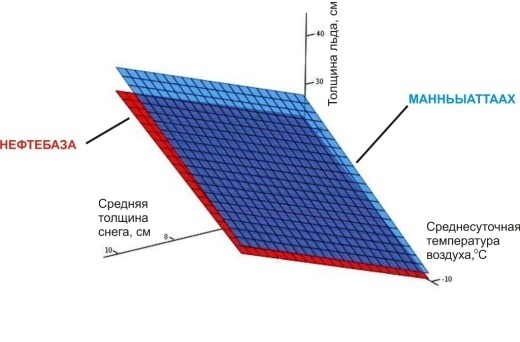

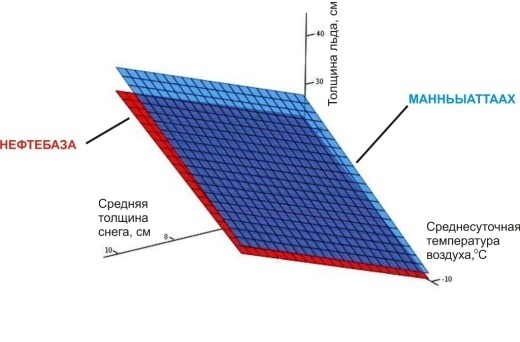

Линейное уравнение множественной регрессии изменения толщины льда в районе «Нефтебазы»:

Y = -10.59 + 2.2X1-0.82X2 – уравнение зависимости изменения толщины льда в районе «Нефтебаза» от высоты снегового слоя и температуры наружного воздуха

Y – толщина льда;

X1 – средняя толщина снега;

X2 – среднесуточная температура наружного воздуха.

Уровни варьирования переменных факторов:

X1 = 3,67…10,33 см

X2 = -9,5… -32,5 °С

Линейное уравнение множественной регрессии изменения толщины льда в районе «Манньыаттаах»:

Y = -11.02 + 2.27X1-0.96X2– уравнение зависимости изменения толщины льда в районе «Манньыаттаах» от высоты снегового слоя и температуры наружного воздуха

Y – толщина льда;

X1 – средняя толщина снега;

X2 – среднесуточная температура наружного воздуха.

Уровни варьирования переменных факторов:

X1 = 3,67…10,33 см X2 = -9,5… -32,5 °С

2. Сравнение толщины льда в районных «Нефтебазы» и «Манньыаттаах

График 7 – Сравнение динамики роста толщины льда в районах «Нефтебазы» (черная линия) и «Манньыаттаах» (красная линия)

Рисунок 5 – Поверхности отклика полученные из уравнений регрессии

Заключение

Нами проведены ряд измерений физических параметров р. Лена. Период исследований проводились с 2015-2018 гг. и за 2022 год. Измерения проводились в двух участках переправы р. Лена п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласский район. Для объективности полученных результатов, измерения толщины льда проводились на расстоянии:

В осенний период на расстоянии от берега 5 м

В зимний период на расстоянии от берега 15 м.

В 2015 г. замерзание было позже, в связи с теплой осенью. Выпадение снега, также было позднее. Климатические показания за 2016 -17 гг. более похожие.

В 2018 году наблюдалась более позднее замерзание реки, в связи с теплой осенью и малыми осадками. На участках реки с тихим течением толщина льда больше, замерзание произошло на несколько дней раньше. Образовался ровный «водный лед». На участках с быстрым течением толщина льда меньше за счет «водно-шугового» льда. Потеплений не наблюдалось. Рост снегового покрова имеет скачки, но по мере похолоданий уравновесился.

В этом году .....

Для сильного снегопада требуется кое-что еще, а именно — высокая влажность воздуха. Влага обычно накапливается в областях теплого воздуха, поскольку при каждом повышении температуры на один градус по Цельсию способность атмосферы удерживать водяной пар увеличивается. В результате изменения климата таких областей теплого воздуха стало больше, и это помогает объяснить, почему оказалось так много снега. Такое повышение температуры привело к тому, что воздух стал необычайно теплым и влажным.

Вывод

После обработки измерений получили линейные уравнения регрессии, результаты анализа которых позволил сделать нам следующий вывод: на рост толщины льда в прямо пропорционально влияет температура окружающего воздуха и наличие снегового покрова.

Климатические условия имеют большое влияние на рост толщины льда. В этом году наблюдалась более позднее замерзание реки, в связи с теплой осенью и малыми осадками.

На участках с быстрым течением толщина льда меньше за счет «водно-шугового» льда.

Полученные результаты могут быть использованы для прогноза динамики роста ледового покрова на водоемах Якутии в условиях изменения климата, уровня воды в водоемах.

Предлагаемые методы численного решения и программное обеспечение могут быть использованы при проведении экологического мониторинга водных объектов и организации ледовых переправ.

Список использованной литературы

1. Бузин В. А. Ледовые процессы и явления на реках и водохранилищах. Методы математического моделирования и опыт их реализации для практических целей (обзор современного состояния проблемы) монография. Барнаул: Изд-во ООО «Пять плюс», 2009 г. 168 с.

2. Калинин В.Г. Оценка пространственно-временной динамики толщины ледяного покрова на реках водосбора Воткинского водохранилища. 2009 г. 3. Семейкин Н.П. Георадиолокационые исследования пресных речных льдов, измерение толщины льда. Доклад на Международной научно-практической конференции по георадиолокации «ГЕОРАДАР-2004», 2004 г.

4. Лощилов В.С.Снежный покров на льдах Центральной Арктики. Проблемы Арктики и Антарктики. 1964 г. 36–45с.

5. Федоров М. П. Исследование структуры речного льда методом георадиолокации. 2014 г. 262-266 с.

6. Гаврилова Мария Кузьминична “Климат Центр Якутии”

http://www.dissercat.com/content/matematicheskoe-modelirovanie-protsessa-formirovaniya-ledovogo-pokrova-vodoemov-razlichnoi-

mhttp://www.eastrussia.ru/material/bestyakh_ili_ne_bestyakh/

http://www.geo-vestnik.psu.ru/files/vest/139_ocenka_prostranstvenno-vremennoq_dinamiki_tolsiny_ledqnogo_pokrova_na_rekah_vodosbora_votkinskogo_vodohranilisa.pdf

Приложение. Место проведения измерений

1� Источник: http://images.esosedi.ru/reka_lena_zamerzaet_oktyabr_201/97686449/index.html#lat=62362632&lng=130008432&z=15&mt=1&v=0

2� Источник: http://www.gerasimov.org/photoalbum/ust-kut/30/

3� Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0#/media/File:%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B0.JPG

ека Лена. Протяжённость реки — 4400 км, Рисунок 2 – фотографии р.Лена площадь бассейна — 2490 тыс. км².

ека Лена. Протяжённость реки — 4400 км, Рисунок 2 – фотографии р.Лена площадь бассейна — 2490 тыс. км². ного островов, Лена разливается на 20—30 км. Берега реки суровы и безлюдны. Населённые пункты очень редки.

ного островов, Лена разливается на 20—30 км. Берега реки суровы и безлюдны. Населённые пункты очень редки. График 1 – Среднемесячные расходы воды в м³/сек, усредненные за1976—1994 гг, измерения производились в дельте реки на станции «Столб»

График 1 – Среднемесячные расходы воды в м³/сек, усредненные за1976—1994 гг, измерения производились в дельте реки на станции «Столб» инимальный годовой сток, зафиксированный в 1986 году, составлял 402 км³, изменения в течение 65 лет составляли 326 км³ или среднее значение, равное 516 км³, изменялось на 63 %. Как и для большинства крупных рек мира с большой площадью бассейна, для Лены характерны периодические изменения годового стока, которые следуют одиннадцатилетним циклам солнечной активности. Первый тип максимума имеет место примерно на следующий год после начала нового солнечного цикла и может быть объяснен интенсивным таянием наледей и мерзлоты, образовавшейся за прошедшие 2-3 года, а также развитием Арктической осцилляции и увеличением количества осадков в пределах бассейна в зимний период. В данном случае происходит наиболее Рисунок 4 – Дельта р. Лена заметное увеличение стока — например, в 1989 году среднегодовой расход воды составил 23 054 м³/сек, что соответствует 728 км³/год. Второй вид максимума менее выражен и имеет место в середин одиннадцатилетнего цикла, характеризуется меньшим весенним паводком и достигается за счет большего количества осадков в летне-осенний период.

инимальный годовой сток, зафиксированный в 1986 году, составлял 402 км³, изменения в течение 65 лет составляли 326 км³ или среднее значение, равное 516 км³, изменялось на 63 %. Как и для большинства крупных рек мира с большой площадью бассейна, для Лены характерны периодические изменения годового стока, которые следуют одиннадцатилетним циклам солнечной активности. Первый тип максимума имеет место примерно на следующий год после начала нового солнечного цикла и может быть объяснен интенсивным таянием наледей и мерзлоты, образовавшейся за прошедшие 2-3 года, а также развитием Арктической осцилляции и увеличением количества осадков в пределах бассейна в зимний период. В данном случае происходит наиболее Рисунок 4 – Дельта р. Лена заметное увеличение стока — например, в 1989 году среднегодовой расход воды составил 23 054 м³/сек, что соответствует 728 км³/год. Второй вид максимума менее выражен и имеет место в середин одиннадцатилетнего цикла, характеризуется меньшим весенним паводком и достигается за счет большего количества осадков в летне-осенний период.