МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Кафедра теории и методики физической культуры

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «____________________________»

на тему: «Профилактика нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста средствами физической культуры»

Выполнила:

студентка IV курса ФЗО

группы 43

Гвоздева В.В.

Научный руководитель:

Созин Ю.М.

Волгоград – 2021

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Теоретические аспекты проблемы профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста средствами физической культуры 6

1.1. Характеристика состояния опорно-двигательного аппарата у обучающихся младшего школьного возраста 6

1.2. Средства физической культуры для профилактики осанки обучающихся младшего школьного возраста 12

2. Практические разработки проблемы профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста средствами физической культуры 20

2.1. Исследования условий организация профилактик нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста 20

2.2. Направления профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста средствами физической культуры 23

РЕЗЮМЕ 31

Список использованной литературы 33

Приложение 39

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Одним из факторов ухудшения здоровья школьников является снижение профилактических мер в системе образования, направленных на формирование осанки. Статистические данные свидетельствуют о том, что одно из первых мест среди школьно-обусловленных заболеваний принадлежит аномалиям осанки. Однако работа по уменьшению и предотвращению ее нарушений в образовательных организациях носит нерегулярный характер или не проводится вовсе. Согласно данным научно-методической литературы (И.В. Рябова, Н.Н. Нежкина, М.А. Правдов, Д.Н. Черногоров, Т.А. Соболевская), в настоящее время почти 80% детей дошкольного и младшего школьного возраста имеют различные нарушения осанки [26].

Между тем период взросления, приходящийся на младшие школьные годы, связан с активным формированием костно-мышечной системы у детей. Он характеризуется интенсивным ростом костного скелета и многократной перестройкой структуры костной ткани, интенсивным и неравномерным развитием мышц, что повышает чувствительность к неблагоприятным воздействиям внешней среды [19, с.65]. Поэтому формирование правильной осанки в физическом воспитании школьников является одной из основных задач.

Анализ имеющихся исследований, показывает, что нарушения осанки обусловлены не только врожденными факторами, перенесенными заболеваниями или травмами, но во многом являются следствием малоподвижного образа жизни, а также поведенческих факторов риска [16]. Отмечено, что к причинам нарушения осанки относят влияние условий пребывания детей в школе [45]. Указывается, что во многих случаях не соблюдаются нормы СанПиН. В частности, масса рюкзаков не соответствует требованиям и превышает рекомендованные нормы в среднем от 30 до 50%. [37]. По мнению специалистов, снижающийся уровень двигательной активности детей также является краеугольной причиной неблагоприятного формирования осанки, о чем свидетельствуют и низкие показатели развития различных мышечных групп [44].

Специалистами отмечается, что на формирование осанки оказывают отрицательное воздействие не только длительные статические позы в процессе уроков, но и нерациональная организация рабочего пространства школьника. В частности, согласно данным, полученным О.С. Терентьевой установлено, что из 2660 учащихся 1-4-х классов 43% имеют различные нарушения осанки, вызванные условиями обучения в школе. Причем отмечено, что стойкая тенденция увеличения количества детей с нарушениями наблюдается от 1-го класса к 4-му с 38% до 48% [45].

Все вышесказанное свидетельствует свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья российских школьников и необходимости разработки оптимальных моделей организации образовательного процесса, долгосрочных программ профилактических мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и охрану здоровья обучающихся.

Физическое воспитание младших школьников имеет свою специфику, обусловленную их анатомо-физиологическими и психологическими особенностями, а также тем, что, приходя в школу, обучающиеся попадают в новые условия, к которым им нужно приспособиться, привыкнуть. С началом учебы значительно растет объем умственного труда детей и в то же время ощутимо ограничивается их двигательная активность и возможность находиться на открытом воздухе. В связи с этим правильное физическое воспитание в младшем школьном возрасте является не только необходимым условием всестороннего гармоничного развития личности ученика, но и действенным фактором профилактики нарушений осанки.

Объект исследования – процесс профилактики нарушений осанки младших школьников.

Предмет исследования – средства физической культуры в профилактике нарушений осанки у обучающихся.

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать эффективность применения средств физической культуры для профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста.

Гипотеза исследования - коррекция нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста станет педагогически целесообразной и результативной, если используются:

дифференцированный подход с учетом особенностей здоровья детей;

комплексный подход в профилактике осанки у обучающихся;

средства физической культуры как основа укрепления костно-мышечной системы обучающихся.

Задачи исследования

- дать характеристику состояния опорно-двигательного аппарата у обучающихся младшего школьного возраста;

- определить средства физической культуры для профилактики осанки обучающихся младшего школьного возраста;

- проанализировать исследования условий организация профилактик нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста;

- изучить направления профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста срдествами физической культуры.

Практическая значимость. Предложенные в работе направления по использованию средств физической культуры для профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста может быть применена при организации занятий по физической культуре, мероприятий физкультурной направленности в общеобразовательных школах, а также в оздоровительных центрах.

1. Теоретические аспекты проблемы профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста средствами физической культуры

1.1. Характеристика состояния опорно-двигательного аппарата у обучающихся младшего школьного возраста

Младший школьный возраст в развитии ребенка - время, когда закладывается фундамент его здоровья, физического развития и культуры движений. Дефицит двигательной активности, характер учебной деятельности младших школьников вызывают статическое перенапряжение мышц, что приводит к высокой распространенности нарушений осанки.

Рассмотрим понятие «осанка», под которым понимают привычное положение тела человека. При правильной осанке голова и туловище находятся на одной вертикальной линии, плечи развернуты и немного опущены, лопатки прижаты, грудь слегка выпукла, живот втянут, изгибы позвоночника нормальны. Главная задача нашей осанки - предохранение опорно-двигательной системы от перегрузки и травм за счет рационального выравнивания частей тела и баланса мышц. [34, c.98].

Основу осанки создает позвоночник, который является центральной опорой всего скелета человека. Позвоночник отвечает в организме человека за две наиважнейшие функции. Одной из данных функций является опорно-двигательная. Так как позвоночный столб держит на себе всю тяжесть тела, на него взвалена большая нагрузка в течение всего дня. Второй функцией является - защитная функция. Эта кость предохраняет спинной мозг от различных видов механического повреждения либо от различных форм деформации. К нему подходят множество нервных окончаний и непосредственно самих нервов, которые ответственны за работу всех внутренних органов в человеческом организме. Каждый из позвонков отвечает за работу определённого органа.

Как отмечает Н.Б.Мирская, формирование костно-мышечной системы (КМС) у детей характеризуется интенсивным ростом костного скелета и многократной перестройкой структуры костной ткани, интенсивным и неравномерным развитием мышц, что повышает чувствительность к неблагоприятным воздействиям внешней среды [19].

В случае, когда функции позвоночника нарушены, нарушается доступ импульса к органам и клеткам на разных участках человеческого организма. В течение времени в этих участках тела, могут развиваться разнообразные заболевания. Если у человека правильная осанка, то нагрузка на позвоночный столб распределяется в равной мере и не происходит перегрузки на какой либо его участок. Благодаря этому, можно сохранить его до глубокой старости [8, с. 14-18].

Нормальная осанка школьника такова: плечи расположены горизонтально, лопатки прижаты к спине (не выступают); физиологические изгибы позвоночника выражены умеренно; выпячивание живота уменьшается, но передняя поверхность брюшной стенки расположена кпереди от грудной клетки; правая и левая половины туловища при осмотре спереди и сзади симметричны.

Известны классические схемы Штаффеля, иллюстрирующие различные типы осанки. Е. М. Солодовник, Л. А. Неповинных приводят следующие:

- Первый, основной тип - физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, имеют равномерно волнообразный вид.

- Второй тип осанки - плоская или плоско-вогнутая спина. Кривизны позвоночника едва намечены, он имеет инфантильный характер. Вертикальная ось пронизывает позвоночный столб по всей его длине и проходит через линию, соединяющую шопаровы суставы. Грудь уплощена, лопатки крыловидно отстоят от грудной клетки, живот втянут. Упругие свойства позвоночника при этом снижены. Он легко повреждается при механических воздействиях и очень склонен к боковым искривлениям.

- Третий тип осанки - круглая спина. Её основная характеристика - увеличение физиологического кифоза грудного отдела и усиление компенсаторного лордоза шейного и поясничного отделов. Эластичность позвоночника повышена. Боковые искривления редки. Некоторыми авторами описаны другие типы круглой спины с включением в кифотическую деформацию поясничного отдела и исчезновение поясничного лордоза.

- Четвёртый тип осанки по Штаффелю - сутулая спина. Доминирует грудной кифоз, остальные кривизны намечены слабо. Вертикальная ось проходит сзади от линии, соединяющей центры головок бедренных костей. Кроме того, нарушения осанки могут отмечаться и во фронтальной плоскости. Это, прежде всего, сколиотиче-ская осанка. Нарушения осанки встречаются во всех возрастных группах, достигая 30 и более процентов [34, с.99].

Врачи-ортопеды выделяют три основных изменения физиологических изгибов позвоночника [13, с. 34-39]:

- Кифоз (значительный задний прогиб грудного отдела позвоночника и усиление компенсаторных лордозов шеи и поясницы). Упругость позвоночника при этом повышена. Болезнь протекает медленно от нескольких месяцев до нескольких лет. Функциональная способность позвоночника ослаблена, спина легко утомляется, боли в спине практически отсутствуют. При грудных кифозах происходит сдавливание органов, расположенных в грудной клетке, при этом особенно страдают легкие. Затрудняется дыхание, возникают хронические бронхиты, плевриты, возникает аритмия сердца [3, с. 32-36].

- Лордоз (нарушение искривлений позвоночника пояснично-крестцового отдела, при этом живот становится выпуклым, появляется его округлость). При возникновении заболевания человек жалуется на боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, возникает функциональная недостаточность почек, наблюдается отечность нижних конечностей, заболевают органы малого таза [2, с. 3-6].

- Сколиоз (боковое искривление позвоночника, со смещением тел позвонков). У подростков чаще всего встречается левосторонний и правосторонний грудной сколиоз. Это заболевание особенно сильно прогрессирует в период роста и развития организма. Деформация позвоночника при сколиозах начинается с того, что при утомлении мускулатуры спины позвоночник слегка отклоняется в бок. Утомление происходит вследствие напряженного долгого вертикального положения туловища. Человек теряет способность поддерживать необходимое сокращение мышц спины, горбиться, а затем, когда мышцы позвоночника обременяются, инстинктивно ищет новое положение и находит его в ассиметричном наклоне, в боковой позе, облегченной упором локтей в стол. Условный рефлекс повторяется, поза становится привычной. При сколиозах возникают утомления спины, головокружения, происходят боковые защемления органов дыхания, затрудняются акты вдоха и выдоха, появляются сердечно-сосудистые заболевания, бронхиты, плевриты, аритмия сердца [43, с. 15-18].

Осанка обусловлена наследственностью, но на ее формирование в процессе роста у детей влияют многочисленные факторы внешней среды. Так, при сидячей работе мышцы спины получают большую нагрузку, например, обучающимся приходиться долгое время проводить в сидячем положении. Длительное положение, кроме прочих негативных моментов, увеличивает нагрузку на позвоночник [6, с. 8-12]. Напряжение мышц в сидячем положении возрастает (например, при работе за компьютером, и т.д.). Чем мельче и быстрее движение руками, тем более выражено напряжение мышечных групп. Длительная работа руками в положении сидя приводит к перенапряжению мышц плечевого пояса, что сопровождается чувством тяжести в плечах и спине.

Долгое пребывание в сидячем положении приводит к усталости и утомлению. Постоянное мышечное перенапряжение приводит к ухудшению кровообращения в мышцах, окружающих позвоночник, плечевой пояс и суставы верхних конечностей. Ухудшается питание тканей, происходит микротравматизация, особенно в местах прикрепления к костям, что и приводит к прогрессированию остеохондроза.

По данным В.А. Кашуба в 99,9% случаев развития нарушений деятельности позвоночника обусловлено хроническим мышечным напряжением, возникающим вследствие неправильного двигательного режима и чрезмерной физической нагрузки, не подходящей для организма по силе и длительности [13, с. 54-58].

Известно, что работоспособность школьников к концу учебного дня, недели и года в значительной мере уменьшается. Ряд авторов [14] считает, что основной причиной утомления школьников является не столько сама умственная деятельность, сколько гиподинамия и гипокинезия, сопровождающие ее. С поступлением детей в школу их двигательная активность снижается почти на 50 %, а увеличение статического напряжения мышц при общей их слабости нередко приводит к возникновению нарушений осанки [10]. В условиях высокой интенсивности учебного процесса в современных школах даже проведение 3-х уроков физической культуры не в состоянии в полной мере восполнить биологическую потребность детей в движениях [35]. Поэтому в организации учебной деятельности необходимо уделять существенное внимание регуляции вертикальной правильной позы на уроках как фактору, способствующему формированию правильной осанки.

Важно помнить, что дефекты осанки ухудшают функцию внутренних органов. Уменьшение амплитуды движений грудной клетки диафрагмы нарушает функцию органов дыхания (уменьшается жизненная ёмкость лёгких, затрудняется работа лёгких), ухудшаются условия для работы сердечнососудистой системы (затрудняется работа сердца); уменьшение колебаний внутрибрюшного давления оказывает неблагоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт [13, c. 146]. Одними из последствий неправильной осанки могут быть снижение обмена веществ, появление головных болей, повышение утомляемости, падение аппетита, ребенок становиться вялым, апатичным, избегающим подвижных игр.

Нарушения осанки у обучающихся младшего школьного возраста занимают промежуточное положение между нормой и патологией, а по сути, являются состоянием предболезни. Поскольку при нарушениях осанки ухудшается работа всех систем и органов организма, то сами нарушения осанки могут быть предвестниками серьезных заболеваний.

Большинство авторов сходится на том, что периодом, особенно существенным для исправления и предупреждения ошибок в манере держать свое тело и коррекции выявляемых нарушений осанки, является младший школьный возраст [36]. В этот период, наряду с развитием двигательного аппарата, происходит набор произвольных движений, которые могут иметь как положительное, так и отрицательное воздействие на физическое развитие и осанку. Поэтому не случайно в методической литературе отмечается, что система применяемых профилактических мероприятий должна быть направлена на снижение статической нагрузки на позвоночник и улучшение физического развития ребенка, на устранение неблагоприятных условий, своевременное и правильное применение физических упражнений коррекционного характера [7].

Для укрепления опорно-двигательного аппарата применяются корригирующие упражнения за счет которых укрепляется мышечный корсет, происходит развитие заместительных навыков обучающегося. Постоянное применение физических упражнений возмещает патологически измененные функции и тренирует организм ребенка.

Таким образом, костная система детей 7-11 лет еще недостаточно прочна, связочный аппарат легко растягивается, суставы очень подвижны, и возможность искривления позвоночника в этот период наибольшая. Мышечная система не способна к длительной работе, особенно затруднены мелкие и точные двигательные акты и их координация. В этой связи физическая подготовка и профилактика нарушения осанки у подрастающего поколения – одни из самых важных и актуальных проблем современной образовательной организации и государства.

1.2. Средства физической культуры для профилактики осанки обучающихся младшего школьного возраста

Новый закон об образовании предполагает формирование у каждого школьника потребности в здоровом образе жизни и овладение им минимумом знаний в области физиологии и гигиены. Ведущая роль при этом отводится правильно организованному физическому воспитанию детей и режиму дня обучающихся.

По мнению М.А. Вершинина, в младшем школьном возрасте создается фундамент всестороннего физического развития, что проявляется в формировании типа телосложения и осанки, в укреплении здоровья, в активном формировании разнообразных двигательных умений и навыков. Это закономерно ведет к появлению объективных предпосылок для полноценного гармонического развития личности. База такого позитивного развития практически недостижима без активных физкультурных занятий [9, с.6].

В нашей стране физкультурные занятия являются обязательными. Данное обстоятельство неизбежно гарантирует ребенку достижение минимума физического развития и всесторонней подготовленности. Физическая активность на занятиях физической культуры в период бурного роста и развития систем организма существенно облегчает решение многочисленных задач воспитания, в том числе, нравственных, эстетических.

Занятие физической культурой положительно влияет на все части двигательного аппарата, препятствует развитию дегенеративных изменений, которые связаны с малоподвижным образом жизни. Есть несколько показателей, по которым можно определить состояние опорно-двигательной системы: тонус мышц, устойчивость тела, гибкость, мышечная сила, быстрота, ловкость и др. Скелетная мускулатура – главный аппарат, при помощи которого совершаются физические упражнения. Хорошо развитая мускулатура является надежной опорой для скелета. Например, при патологических искривлениях позвоночника, деформациях грудной клетки (а причиной тому бывает слабость мышц спины и плечевого пояса) затрудняется работа легких и сердца, ухудшается кровоснабжение мозга и т. д. Тренированные мышцы спины укрепляют позвоночный стол, разгружают его, беря часть нагрузки на себя, предотвращают «выпадение» межпозвоночных дисков, соскальзывание позвонков.

Профилактика нарушений осанки осуществляется путем освоения физических упражнений. Если рассматривать термин «упражнение» в теории и практике физического воспитания, то он имеет два значения. Им определяют виды двигательных действий, сложившиеся в качестве средств физического воспитания, а также процесс неоднократного воспроизведения действий, которые организуются в соответствии с методическими принципами. Хотя эти понятия взаимосвязаны, однако имеются и различия между ними. В первом случае речь идет о том, посредством чего воздействуют на физическое состояние ребенка в процессе физического воспитания; во втором — как, какими методами осуществляется это воздействие. Чтобы четко разграничить эти значения, необходимо внести терминологическое уточнение: в первом случае целесообразно пользоваться термином «физическое упражнение», во втором — термином «метод (или методики) упражнения» [23, c.14].

К физическим упражнениям относятся только те виды двигательных действий, которые направлены на реализацию задач физического воспитания и подчинены его закономерностям. Отличительным признаком физических упражнений является соответствие их формы и содержания сущности физического воспитания, закономерностям, по которым оно происходит. Например, если в целях физического воспитания используются ходьба, бег, метание, плавание и т.д., то они приобретают значение средства физического воспитания, им придаются рациональные формы, оправданные целью их использования. Они обеспечивают функциональную активность организма и соответствие эффективного воспитания психофизическим качествам. Физические упражнения не отождествляются и не могут быть подменены определенными трудовыми, бытовыми действиями.

Количество используемых в физическом воспитании физических упражнений достаточно большое и разнообразное. Они отличаются друг от друга по форме и содержанию, что при выборе физических упражнений учитывает педагог.

Содержание физического упражнения составляют входящие в него двигательные действия и процессы, которые происходят в функциональных системах организма по ходу упражнения, определяя его воздействие. Эти процессы многообразны и могут рассматриваться в психологическом, физиологическом, биомеханическом и других аспектах.

В психофизиологическом аспекте физические упражнения рассматриваются как произвольные движения, которые, по выражению И.М.Сеченова, «управляются умом и волей» (в отличие от «невольных», безусловно, рефлекторных движений) [37].

Выполнение физических упражнений предполагает сознательную установку на достижение результата действия. Он соответствует конкретным задачам физического воспитания, при этом значительно активизируются мыслительные процессы, двигательные представления, память, внимание, воображение и т.д.

Результативность физических упражнений зависит от предвидения результатов, выбора способов выполнения движений. Понимание педагогом содержания физических упражнений позволяет определить их значение в реализации образовательных, воспитательных и оздоровительных задач (формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств).

Физические упражнения являются основным средством физического воспитания в образовательных организациях. Физические упражнения (ФУ) подразделяются на:

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) используются при всех видах нарушений осанки и способствуют улучшению кровообращения и дыхания, а также нормализации трофических процессы. В содержание занятий включаются ОРУ из различных исходных положений, для всех мышечных групп, при этом регулируя общую нагрузку занятия. Они могут выполняться с предметами и без них, с использованием различных снарядов и тренажеров.

- специфические ФУ подбираются в соответствии с видом нарушения осанки [42, с. 28]. Данные упражнения, обеспечивающие коррекцию имеющегося нарушения осанки, называются корригирующими (специальными), их выполнение приводит к устранению дефекта. Корригирующие упражнения подразделяют на симметричные и асимметричные [30, с. 35].

Форма физических упражнений представляет собой внутреннюю и внешнюю структуру. Внутренняя структура характеризуется взаимосвязью различных процессов в организме во время выполнения упражнения.

Внешняя структура — это видимая форма, которая характеризуется соотношением пространственных, временных, динамических параметров движения. Содержание и форма физических упражнений взаимосвязаны.

Техника физических упражнений — это способ выполнения движения, с помощью которого решается двигательная задача. Например, выполнять бег можно с разной скоростью, разными способами (на носках, с высоким подниманием бедра, спиной вперед и т.д.). Выбор способа передвижения влияет на результативность использования его в различных жизненных ситуациях.

Техника физических упражнений совершенствуется под воздействием систематических тренировок. Критерием оценки эффективности техники движения являются качественные и количественные результаты выполнения двигательной задачи. Совершенствованию техники движения способствует применение спортивного инвентаря, учет биомеханических закономерностей.

В технике физических упражнений выделяют основу, определяющее звено и детали. Основа техники — главные элементы упражнения, необходимые для решения двигательной задачи. Отсутствие отдельных элементов основ техники приводит к невозможности выполнения упражнения.

Физические упражнения действуют на организм всесторонне. Они активизируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Они требуют волевых усилий, развивают эмоции, сенсомоторные функции.

Так, под влиянием физических упражнений происходят значительные изменения в мышцах. Если мышцы обречены на длительный покой, они начинают слабеть, становятся дряблыми, уменьшаются в объеме. Систематические же занятия физическими упражнениями способствуют их укреплению. При этом рост мышц происходит не за счет увеличения их длины, а за счет утолщения мышечных волокон. Сила мышц зависит не только от их объема, но и от силы нервных импульсов, поступающих в мышцы из центральной нервной системы. У тренированного, постоянно занимающегося физическими упражнениями человека эти импульсы заставляют сокращаться мышцы с большей силой, чем у нетренированного.

Под влиянием физической нагрузки мышцы не только лучше растягиваются, но и становятся более твердыми. Твердость мышц объясняется, с одной стороны, разрастанием протоплазмы мышечных клеток и межклеточной соединительной ткани, а с другой стороны – состоянием тонуса мышц.

Занятия физическими упражнениями способствуют лучшему питанию и кровоснабжению мышц. Известно, что при физическом напряжении не только расширяется просвет бесчисленных мельчайших сосудов (капилляров), пронизывающих мышцы, но и увеличивается их количество. Так, в мышцах людей, занимающихся физической культурой и спортом, количество капилляров значительно больше, чем у нетренированных, а следовательно, у них кровообращение в тканях и головном мозге лучше.

При выполнении симметричных упражнений сохраняется срединное положение линии остистых отростков. При нарушении осанки во фронтальной плоскости выполнение данных упражнений выравнивает тонус мышц правой и левой половины туловища, соответственно растягивая напряженные мышцы и напрягая ослабленные, что возвращает позвоночник в правильное положение.

Асимметричные упражнения способствуют выравниванию остистых отростков в срединное положение. Чаще всего используются при сколиозе и требуют высокого профессионализма при подборе. При нарушении осанки во фронтальной плоскости и в грудном отделе изменяется исходное положение верхних и нижних конечностей, придавая телу асимметричное положение.

К наиболее эффективным средствам коррекции и профилактики нарушений осанки относят корригирующую гимнастику. А.В. Булыгин считает, например, что только активные упражнения, укрепляющие разгибатели спины и брюшной пресс, постепенно создают мышечный корсет, и только активные упражнения формируют правильный динамический стереотип [7, с. 9-12].

Любая гимнастика развивает подвижность суставов, способствует увеличению циркуляции крови, заставляет обменные процессы идти быстрее, это положительным образом сказывается на состоянии всего организма студента. Также занятия гимнастикой положительно действуют на нервную систему обучающихся. В гимнастике есть упражнения, которые направлены на вытяжение срединного нерва, который проходит от области шеи до ладоней. Нескольких занятий в неделю вполне достаточно для поддержания организма в тонусе [11, с.70].

Ученые Г.А. Абрамишвили, В.Ю. Карпов отмечают, что младшие школьники, занимаясь на уроках физической культуры, имеют различные уровни здоровья, физической подготовленности, теоретической и психической готовности к решению основных задач учебно-воспитательного процесса. В процессе урочных и внеурочных форм занятий устранить эти недостатки можно, если учитывать направленность развития моторики ребенка, его природную предрасположенность к определенному виду двигательной деятельности, распределяя занимающихся по однородным типологическим подгруппам [1, с.8].

Отечественные современные исследователи [41] полагают, что в общеобразовательных учреждениях необходимо менять подход к содержанию уроков физической культуры, делая их более привлекательными, доступными и интересными. В подтверждение их слов другие авторы [46] отмечают эффективность использования типоспецифических средств физического воспитания для роста и умножения физических способностей, формирования двигательных умений и навыков, важность приучения детей к самостоятельному выполнению физических упражнений, которые им в большей мере свойственны.

Необходимым условием системы физкультурных занятий должен быть учет особенностей биологического развития детского организма. Это условие также созвучно с требованием о планомерном увеличении физической нагрузки на занятиях, необходимых периодах восстановления. Эффект такого тренирующего занятия должен, по сути, закреплять физиологический «след» предыдущего, обеспечивая в итоге кумулятивный эффект (то есть отсроченный во времени), выражающийся в виде конкретны устойчивых адаптационных перестроек функциональных систем организма школьника.

Таким образом, учебная нагрузка в младшей школе снижает возможности организма обучающихся и способствует ухудшению имеющихся возможностей осанки, поэтому физические занятия призваны укрепить и корректировать различные нарушения опорно-двигательной системы младших школьников. Младший школьный возраст представляется сенситивным для формирования двигательных способностей, воспитания заинтересованности в систематических занятиях физической культурой, потребности в двигательной активности. Построение урока физической культуры должно быть методически обосновано, заключать в себе цель и задачи занятия, содержать в себе разнообразные содержательные, педагогические методы, способствующие развитию физических и психических способностей младших школьников, укрепляющие их здоровье. Регулярные занятия физической культурой укрепляют опорно-двигательный аппарат обучающихся, способствуют профилактическому и оздоровительному эффекту у обучающихся, в том числе связанному с правильной осанкой.

2. Практические разработки проблемы профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста средствами физической культуры

2.1. Исследования условий организация профилактик нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста

В период учебных занятий двигательная активность школьников не только не увеличивается при переходе из класса в класс, а наоборот, все более уменьшается. Поэтому крайне важно обеспечить детям в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья достаточный объем суточной двигательной деятельности.

Ученые установили, какой объем суточной двигательной активности необходимо обеспечить детям при выполнении ими разных видов физических упражнений (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Двигательная активность учащихся младших классов при разных видах мышечной деятельности [38]

| Вид мышечной деятельности | Продолжительность, мин | Объем движений, шаги |

| мальчики | девочки |

| Утренняя гимнастика (дома) | 10 | 400 – 500 | 500 – 700 |

| Гимнастика на уроке (в школе) | 10 | 200 – 300 | 300 – 400 |

| Физкультпауза на уроках и при самостоятельной работе | 3 | 120 – 150 | 150 – 200 |

| Подвижные игры: - на переменах: - больших, - малых; - на уроках физической культуры - на открытом воздухе |

|

|

|

| 15 | 700 – 1000 | 800 – 1200 |

| 5 | 400 – 500 | 500 – 600 |

| 45 | 1200 – 3240 |

| 60 – 90 | 3000 – 4000 | 4000 – 5000 |

| Лыжная тренировка (внеклассные занятия) | 90 | 6840 – 9120 |

Примечание. В зависимости от содержания за урок физической культуры может быть обеспечено до 43 – 57 % суточного числа движений.

Правильное физическое воспитание учеников — необходимое условие нормального развития всего организма. Благодаря двигательной активности обеспечивается развитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, улучшается обмен веществ, повышается общий тонус жизнедеятельности. Известно, что когда дети мало двигаются, они отстают в развитии от своих ровесников, которые имеют правильный двигательный режим, имеют проблемы в формировании костно-мышечной системы.

Известно, что одним из самых распространенных и пролонгированных заболеваний у детей и подростков являются нарушение осанки. Как указывают авторы, количество детей с данными отклонениями в Санкт-Петербурге за последние 30 лет увеличилось в 3 раза [17]. В среднем, четыре ребёнка из пяти имеют нарушения осанки. По результатам исследования многих авторов, увеличилась частота выявления тяжелых форм сколиоза, интенсивно нарастают проявления дистрофических изменений опорно-двигательного аппарата, в том числе и ранний остеохондроз, распространённость плоскостопия составляет на сегодня 40% [23].

Следует констатировать, что в последние годы статистика практически не меняется. Осанка во многом определяет нормальное функционирование важнейших органов и систем организма и является одним из главных слагаемых здоровья ребёнка. Её нарушения отрицательно сказываются на работе сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем организма [27].

В этой связи актуальность проблемы поиска эффективных средств и методов формирования правильной осанки, коррекции и профилактики ее заболеваний, увеличения двигательной активности как значимого фактора интеллектуального, эмоционального и физического развития ребенка, является несомненной.

С целью выявления осведомленности в вопросах профилактики и коррекции нарушений осанки школьников, М.А.Правдов, Т.А.Соболевская, И.В. Рябова с соавт. провели анкетный опрос среди педагогов физкультуры московских школ. В анкетировании приняли участие 44 учителя физической культуры из 18 общеобразовательных комплексов, расположенных в разных административных округах г. Москвы [24].

Главной задачей опроса было получить информацию о том, занимаются ли учителя физкультуры профилактической работой, направленной на формирование правильной осанки и укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся и какие технологии, подходы и методы для реализации данной цели они используют в своей практике. Анкетирование показало, что из 50% респондентов, утвердительно ответивших на вопрос о проведении работы по коррекции и профилактике нарушений осанки, всего 30% из них перечислили какие-либо авторские методики или учебные пособия, что выявило неудовлетворительную подготовку педагогов. Учителя физкультуры в школе не имеют четкого представления о том, как правильно выстраивать работу по профилактике и коррекции нарушений осанки у школьников и в какую часть урока включать специальные упражнения. При этом участники опроса проявили интерес и желание получить знания и практические навыки организации профилактики и коррекции нарушений осанки у детей в процессе обучения на уроках физкультуры (75% респондентов).

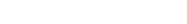

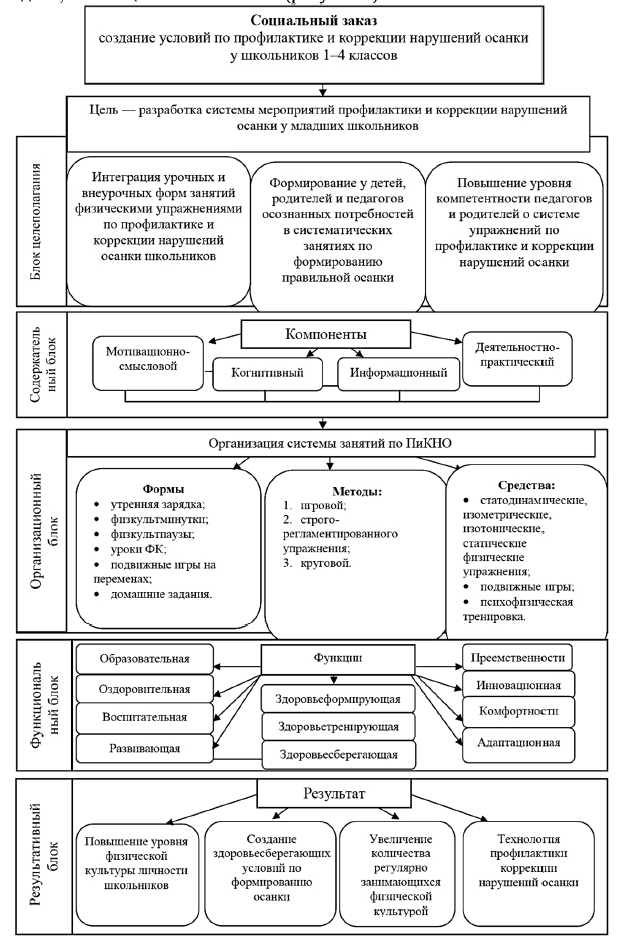

Полученные данные позволили М.А.Правдову, Т.А.Соболевской, И.В. Рябовой с соавт. разработать систему мероприятий по профилактике и коррекции нарушения осанки (ПиКНО) младших школьников, которая представлена в виде модели, состоящей из пяти блоков (Приложение), которая будет рассмотрена более подробно в следующем параграфе [24].

В исследовании, проведенном Н.Б. Мирской, А.В. Ляхович, А.Н.Коломенской, А.Д. Синякиной выявлены важные факты, позволяющие судить об эффективности комплексного подхода к профилактике осануи у младших школьников. Так, анкетный опрос 788 родителей г. Москвы выявил высокую степень участия родителей в контроле над соблюдением их детьми правильной осанки (93,9%), посадки за учебным столом (83,8%) и походки (72,1%), что свидетельствует о понимании большинством родителей необходимости формирования этих двигательных навыков для нормального развития КМС. Однако это делают не все. За правильностью посадки за учебным столом не следят 17,8% родителей школьников средних и 19,7% - старших классов. За правильностью походки не следят около 19% родителей младших школьников и более 30% родителей учащихся средних и старших классов [18].

Проведенные исследования позволили научно обосновать и доказать, что разработанная концептуальная модель, основой которой является инновационная технология - медико-образовательный модуль, внедренный в работу ряда общеобразовательных школ Москвы, при активном участии родителей позволила за 3 года снизить распространенность функциональных нарушений и начальных форм заболеваний косно-мышечной системы обучающихся на 50%. Это позволило сделать вывод о важности систематического медицинского контроля над состоянием косно-мышечной системы школьников, а также объединение усилий школьного коллектива и родителей позволили получить положительный результат в работе по профилактике и коррекции нарушений и нарушений осанки обучающихся.

Таким образом, исследования по проблеме нарушений осанки обучающихся начальной школы и профилактики ослабления костно-мышечной системы выявили, что необходим комплексный подход к разработке методов и средств физической культуры, а также включение в данный процесс всех участников образовательного пространства.

2.2. Направления профилактики нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста средствами физической культуры

Успешное решение задач физического воспитания младших школьников возможно лишь в том случае, если оно становится органической частью всего учебно-воспитательного процесса школы, предметом общего беспокойства педагогического коллектива, родителей, общественности.

С позиций системно-деятельностного подхода в образовании, который положен в основу нового Стандарта общего образования, обучающиеся – это, прежде всего, субъект собственной здоровьсберегающей и здоровьетворческой деятельности, обладающий выраженной потребностью в здоровье и здоровом образе жизни и несущий личную ответственность за свое здоровье. Формирующаяся личность как активный субъект деятельности, включена в сложную систему полисубъектных «субъект-объектных» и «субъект-субъектных» отношений, которые существенно влияют на формирование отношения личности к себе и своему здоровью [10].

Формирование интереса и привычки к занятиям физкультурой – необходимое условие успешного осуществления физического воспитания школьников.В младшем школьном возрасте активно развиваются интересы и привычки. Каждому школьнику следует привить желание заниматься физкультурой. Только в том случае, если ученики с интересом относятся к урокам физкультуры, по собственной инициативе посещают занятие в группах из комплекса ГТО или в спортивных секциях, дома выполняют упражнения и процедуры, направленные на закалку организма, можно достичь их всестороннего физического развития и укрепления здоровья.

Исследователи М.А.Правдов, Т.А.Соболевская, И.В. Рябова с соавт. разработали систему мероприятий по профилактике и коррекции нарушения осанки (ПиКНО). Авторская модель деятельности (Приложение) предполагает реализацию системы мероприятий силами школьной команды педагогов, при этом учителю физкультуры отводится ведущая роль.

В блок целеполагания входит описание главной цели и ее подцелей, конкретизирующих направления научно-методического поиска в аспекте разработки содержания интеграционных форм проведения урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями с детьми по профилактике и коррекции нарушений осанки; формирования у всех участников образовательный отношений потребности в систематических занятиях по формированию правильной осанки, а также повышение уровня компетентности педагогов и родителей о системе упражнений по профилактике и коррекции нарушений осанки у младших школьников.

Блок содержательный представлен четырьмя компонентами: мотивационно-смысловым (формирование осознанной мотивации к занятиям специальными физическими упражнениями у всех участников образовательного процесса), когнитивным (знание о системе специальных упражнений для профилактики и коррекции нарушений осанки), информационным (создание информационного научно-методического сопровождения проводимых мероприятий в рамках реализации модели) и деятельностно-практическим (проведение практических занятий в различных формах режима дня школьника и формировании у детей, педагогов и родителей умений и навыков по выполнению упражнений для правильной осанки).

В организационном блоке раскрыты основные формы, методы и средства системы занятий специальными упражнениями по профилактике и коррекции нарушений осанки (ПиКНО) в процессе жизнедеятельности детей, как в режиме дня школы, так и дома.

В функциональном блоке представлены функции модели ПиКНО. Среди которых наиболее значимыми являются профилактические и коррекционные функции, отнесенные к оздоровительной подгруппе. Наряду с этим выделены три подгруппы функций, иерар-хично структурированных в логике сохранения и укрепления здоровья ребенка, в том числе и по отношению к состоянию его осанки: здоровьеформирующие (осанкоформирующие), здоровьетренирующие (осанкотренирующие) и здоровьесбергающие (осанкосберегаю-щие).

Четвертый блок модели — результативный. В нем раскрыты основные ориентиры (результаты), на которые направлена система мер по ПиКНО. Среди них выделены четыре основные группы результатов. Достижение в повышении уровня физической культуры личности школьников предполагает улучшение его физической и в целом двигательной подготовленности, расширение знаний, умений и владение комплексом мер по ведению здорового образа жизни. Создание здоровьесберегающих условий по формированию осанки — этот результат охватывает решение комплекса задач, связанных с соблюдением санитарно-гигиенических требований к мебели, местам для занятий, оборудованию и инвентарю, школьным ранцам, местам для проведения комплексов упражнений по ПиКНО, методическому и информационному обеспечению мероприятий по формированию правильной осанки как в школе, так и дома. В процессе реализации модели и самой системы мер по ПиКНО предполагается, что развитие у детей, родителей и педагогов мотивации к формированию правильной осанки будет способствовать увеличению количества школьников, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Главным инструментом в аспекте реализации комплекса мер по профилактике и коррекции нарушений осанки у школьников младших классов выступает система технологий по проведению разных форм и мероприятий в режиме дня, таких как, например, «Технология ПиКНО во время утренней зарядки», «Технология ПиКНО на физкультминутках и физкультпаузах», «Технология ПиКНО на уроках физической культуры» и др.

Исследователи Сайкина Е.Г., Смирнова Ю.В. предлагают внедрения технологии адаптивного фитнеса, которая бы способствовала профилактике нарушений осанки, корректировала имеющиеся нарушения. Авторы отмечают, что для обеспечения правильной осанки следует гармонично развивать силу различных мышечных групп, формировать умения напрягать и расслаблять мышцы в покое и в движении, дифференцировать мышечно-суставные ощущения по степени усилий, распределять положения отдельных частей тела в пространстве, содействовать развитию гибкости суставов.

Для решения поставленных задач в программе для детей представлено большое разнообразие упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику и коррекцию её нарушений. Для упорядочения все упражнения разделены на отдельные группы и подгруппы, сходные по воздействию и направленности решения педагогических задач, что позволяет быстрее ориентироваться в их многообразии и рационально использовать их на занятиях с обучающимися.

В зависимости от педагогических задач все упражнения, направленные на формирование и профилактику нарушений осанки, распределены на четыре основные группы:

- К первой относятся упражнения, направленные на создание представления и формирование правильной осанки.

- Ко второй – упражнения на укрепление мышц, развитие силы и формирование мышечного корсета.

- В третью входят упражнения на закрепление и совершенствование навыка правильной осанки. Все три группы упражнений взаимосвязаны, так как формируют навык правильной осанки.

- Четвертую группу составляют коррекционные упражнения, направленные на исправление различных нарушений осанки [Сайкина Е.Г., Смирнова Ю.В.].

Для решения определенной педагогической задачи следует выбрать необходимые упражнения, входящие в ту или иную группу упражнений. К ним относятся: упражнения в равновесии; упражнения с предметами (гимнастическая палка, мяч, обруч, скакалка и др.); упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка и др.); упражнения хореографии и танцев1; строевые упражнения; упражнения на фитболах; упражнения на дыхание (укрепление межрёберных мышц); упражнения на самовытяжение; подвижные игры, направленные на формирование осанки и прикладные упражнения (бег, ходьба, лазание, висы и др.); упражнения на расслабление, растягивание и самомассаж.

Наиболее полезными и эффективными средствами для физического воспитания детей младшего школьного возраста являются упражнения, включенные в программы по физическому воспитанию образовательных учреждений.

Гимнастические и акробатические упражнения. В программный материал 1 – 4 классов входят:

1) простейшие виды построений (в шеренгу, колонну по одному, круг) и перестроений (по звеньям, по заранее установленным местам, из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две и т.д.);

2) общеразвивающие упражнения без предметов и с разнообразными предметами (с большим и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом массой 1 кг);

3) упражнения в лазании (по гимнастической стенке и канату, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях) и перелезании (через горку матов, гимнастическую скамейку, гимнастическое бревно, коня);

4) в равновесии (стойка на одной ноге на полу и гимнастической скамейке, ходьба по гимнастической скамейке и бревну высотой 50 – 100 см с выполнением различных заданий);

5) несложные акробатические упражнения (группировка, перекаты в группировке, кувырок вперед, кувырок в сторону, кувырок назад, стойка на лопатках и др.);

6) танцевальные упражнения;

7) упражнения на гимнастических снарядах (прыжки с мостика на козла или коня высотой 100 см, ходьба по бревну с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, висы на гимнастической стенке и др.);

8) упражнения со скакалкой [23].

Легкоатлетические упражнения:

1) ходьба (обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук и др.);

2) бег с максимальной скоростью до 60 м;

3) бег в равномерном темпе до 10 мин;

4) челночный бег 3×5, 3×10 м;

5) прыжки в длину с разбега с 7 – 9 шагов;

6) прыжки в высоту с прямого и бокового разбега;

7) прыжки на одной и двух ногах на месте, с поворотом на 90 – 360°, с продвижением вперед на одной и двух ногах;

8) эстафеты с бегом на скорость и прыжками;

9) преодоление с помощью бега и прыжков полосы из 3 – 5 препятствий;

10) метание малого мяча на дальность и в цель из разных исходных положений правой и левой руками.

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и удовольствие. Также возможна лыжная подготовка и плавание, подвижные игры. Содержание последних составляют двигательные действия, которые хорошо освоены школьниками. Учебной программой предлагается определенное количество подвижных игр, направленных на развитие творчества, воображения, внимания, воспитания инициативности, самостоятельности действий.

Подвижные игры, проводимые как в спортивном зале, так и на школьном участке, сами по себе создают условия для развития движений, мелкой моторики, укрепляют костно-мышечную систему младших школьников [23]. В играх и эстафетах, где используются соревновательные элементы, педагогам легче воспитывать творческое отношение детей к двигательной активности.

Игра позволяет удерживать внимание ребенка (как и взрослого) максимально долго. В играх дети примеряют различные роли и формы отношений, таких как сотрудничество, соподчинение, взаимопомощь и др. Игра является также основой их духовно-нравственного здоровья [23].

Все представленные группы упражнений имеют большое значение для формирования правильной осанки. Они могут использоваться как в различном сочетании, так и в специальных танцевальных комплексах упражнений, представленных в программе для решения определённых задач. При выборе средств физической культуры необходимо учитывать: совпадение механизма лечебного действия этих средств с ожидаемым влиянием на организм занимающихся; выделение конкретных лечебно-профилактических задач; возраст занимающихся, принадлежность к медицинской группе (основная, подготовительная, специальная), диагноз заболевания; психомоторное развитие занимающихся.

Освоение данной программы помогает естественному развитию организма ребёнка, морфологическому и функциональному совершенствованию и коррекции его отдельных органов и систем, а также профилактике и коррекции различных заболеваний осанки.

Таким образом, профилактика нарушений осанки обучающихся младшего школьного возраста невозможна без правильно организованного, управляемого процесса физического воспитания, цель которого конкретизируется следующими оздоровительными задачами: профилактикой нарушений осанки, гармоничным развитием всех физических качеств с учетом сенситивных периодов, достижением должного уровня физического состояния, обеспечивающего высокий уровень физического здоровья.

РЕЗЮМЕ

Анализ данных литературных источников позволил выявить, что существуют такие виды нарушения осанки, как сутулость, круглая спина, кругловогнутая, плоская, плосковогнутая спина. Причинами являются врожденные нарушения, а так же приобретенные, которые обусловлены слабостью мышечного корсета. Осанка зависит от формы, гибкости позвоночника, от состояния нервно-мышечного и связочного аппарата.

Костная система обучающихся младшего школьного возраста еще недостаточно прочна, связочный аппарат легко растягивается, суставы очень подвижны, и возможность искривления позвоночника в этот период наибольшая. Мышечная система не способна к длительной работе, особенно затруднены мелкие и точные двигательные акты и их координация. Учебная нагрузка снижает возможности организма и способствует ухудшению имеющихся возможностей осанки, поэтому физические занятия призваны укрепить и корректировать различные нарушения опорно-двигательной системы обучающихся. Занятия физической культурой способствует профилактическому и оздоровительному эффекту для осанки обучающихся.

Исследования по проблеме нарушений осанки обучающихся начальной школы и профилактики ослабления костно-мышечной системы выявили, что необходим комплексный подход к разработке методов и средств физической культуры, а также включение в данный процесс всех участников образовательного пространства. профилактика нарушений осанки обучающихся младшего школьного возраста невозможна без правильно организованного, управляемого процесса физического воспитания, цель которого конкретизируется следующими оздоровительными задачами: профилактикой нарушений осанки, гармоничным развитием всех физических качеств с учетом сенситивных периодов, достижением должного уровня физического состояния, обеспечивающего высокий уровень физического здоровья.

Таким образом, в процессе исследования решена основная задача исследования и было найдено подтверждение гипотезы о том, что коррекция нарушений осанки у обучающихся младшего школьного возраста станет педагогически целесообразной и результативной, если используются: дифференцированный подход с учетом особенностей здоровья детей; комплексный подход в профилактике осанки у обучающихся; средства физической культуры как основа укрепления костно-мышечной системы обучающихся.

.

Список использованной литературы

Абрамишвили, Г.А. Современный взгляд на проблемы физического воспитания учащихся младшего школьного возраста / Г.А.Абрамишвили, В.Ю.Карпов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2014. - № 11 (117). – С. 7-12.

Аксенов, A.M. Влияние состояния скелетных мышц на патогенез забо-леваний /А.М. Аксенов //Лечебная физическая культура и массаж. 2007. - №8 (44). - С.3-6.

Амосов, В.Н. Искривление позвоночника. Сколиоз у детей и взрослых : учеб. / В.Н. Амосов. – СПб.: Вектор, 2010. – 128 с.

Анцупов, И.С. Динамика показателей физической подготовленности учащихся школьников 7-10 лет / И.С. Анцупов, Ю.К. Чернышенко, В.А. Баландин // В сборнике: Актуальные вопросы в науке и практике. Материалы XIII международной научно-практической конференции. - Уфа, 2018. - С. 34-39.

Арисова, А.О. Нарушение осанки и методика ее коррекции : учеб. / А.О. Арисова. – М.: Советский спорт, 2012. – с. 172.

Аршина, Л.И. Заболевания позвоночника : учеб. / Л.И. Аршина. – М.: Медицина, 2010. – с. 142.

Булыгин, А.В. Корригирующая гимнастика / А.В. Булыгин. - М.: Эксма, 2012. – 49 с.

Буц, М. О формировании правильной осанки /М. Буц. - М.: 2008. – 157с.

Вершинин, М.А. Программно-методическое обеспечение физического воспитания младших школьников на основе дифференцированного подхода / М.А. Вершинин. - Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2012. - 149 с.

Воспитание правильной осанки у детей дошкольного возраста: пособие для педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / Ю.В.Боковец. - Мозырь: ООО ИД Белый Ветер, 2005. - 102 с.

Ермакова, Е.Г. Особенности оздоровительной гимнастики на занятиях физической культуры у студентов, имеющих заболевание связанные с опорно-двигательным аппаратом / Е.Г. Ермакова, Д.Н. Прянишникова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2020. - №1-1. – С.68-71.

Камочкина, Ф.М. Корригирующая гимнастика / Ф.М. Камочкина. – Советский спорт, 2011. – 58с.

Кашуба, В.А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. - Ки-ев: Олимпийская литература, 2003.-279 с.

Костюченко, В.Ф. Знаем, но не делаем (к проблеме реализации оздоровительного потенциала физической культуры) / В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». - Вып. № 18. - 2005. - С. 30.

Красикова, И.С. Сколиоз. Профилактика и лечение : учеб./ И.С. Красикова. – СПб. : Корона.Век, 2011. – 192 с.

Кузнецова, Н.М. Анализ особенностей и причин нарушений осанки и сколиоза в группе детей младшего школьного возраста / Н.М. Кузнецова // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения : материалы международной научной конференции. - Санкт-Петербург, 2014. - Т. 9. - № 1. - С. 278-279.

Лукина, Г.Г. Профилактика нарушений осанки у детей 5-6 лет средствами фитбол-гимнастики / Г.Г.Лукина, Т.В. Семёнова // Актуальные вопросы физической культуры детей дошкольного возраста: Сборник научно-методических трудов. - СПб.: Белл, 2004. - С. 121-125

Мирская, Н.Б. Участие родителей в профилактике и коррекции нарушений и заболеваний костно-мышечной системы у школьников / Н.Б. Мирская, А.В. Ляхович, А.Н. Коломенская, А.Д. Синякина // Гигиена и санитария. - 2012. - №1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-roditeley-v-profilaktike-i-korrektsii-narusheniy-i-zabolevaniy-kostno-myshechnoy-sistemy-u-shkolnikov (дата обращения: 01.04.2021).

Мирская, Н.Б. Факторы риска, негативно влияющие на формирование костномышечной системы детей и подростков в современных условиях / Н.Б.Мирская // Гигиена и санитария. - 2013. - №1. - C.65-71.

Момент, А.В. Доступные и информативные критерии ранней диагностики сколиотической осанки у детей младшего школьного возраста средствами физической культуры / А.В. Момент, Д.В. Семенов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 3 (157). - С. 225-229.

Панюкова, О.Г. Адаптивная физическая культура при заболевании опорно-двигательной системы / О.Г. Панюкова // материалы Международной научно-практической конференции. Курск, 2017. – С.307-318.

Пашков, Г.Н. Средства формирования компонентов личностной физической культуры школьников 9-10 лет / Г.Н. Пашков // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием (14-15 апреля 2016 г., г. Краснодар). Краснодар: КГУФКСТ, 2016. - Ч. 1. - С. 126-132.

Потапчук, А.А. Лечебная физическая культура в детском возрасте /А.А. Потапчук, С.В. Матвеев, М.Д. Дидур. - СПб.: Речь, 2007. - 464 с.

Правдов, М.А. Новая модель системы мероприятий профилактики и коррекции нарушений осанки школьников / М.А. Правдов, Т.А. Соболевская, И.В. Рябова др. // Ученые записки университета Лесгафта. - 2019. - №12 (178). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-model-sistemy-meropriyatiy-profilaktiki-i-korrektsii-narusheniy-osanki-shkolnikov (дата обращения: 01.04.2021).

Рейзман, А.М., Лечебная гимнастика и массаж при сколиозах / А.М. Рейзман. – М.: Медгиз, 2010. – 140 с.

Рябова, И.В. О необходимости разработки комплексной системы профилактики и коррекции нарушений осанки школьников начальных классов / И.В. Рябова, Н.Н. Нежкина, М.А. Правдов, Д.Н. Черногоров, Т.А. Соболевская // Ученые записки университета Лесгафта. 2019. №2 (168). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-razrabotki-kompleksnoy-sistemy-profilaktiki-i-korrektsii-narusheniy-osanki-shkolnikov-nachalnyh-klassov (дата обращения: 22.03.2021).

Сайкина, Е.Г. Внедрение технологий адаптивного фитнеса в занятия лечебной физической культурой с детьми, имеющими нарушения осанки / Е.Г. Сайкина, Ю.В. Смирнова // Проблемы современного педагогического образования. - 2019. - №62-1. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-tehnologiy-adaptivnogo-fitnesa-v-zanyatiya-lechebnoy-fizicheskoy-kulturoy-s-detmi-imeyuschimi-narusheniya-osanki (дата обращения: 02.04.2021).

Селуянов, В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / В.Н. Селуянов. - М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 191 с.

Сембрат, С.В. Педагогический контроль и индивидуальная оценка физической подготовленности детей младшего школьного возраста / С.В. Сембрат // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2002. - №6. – с.71-81.

Сквознова, Т.М. Гимнастические упражнения с мячами //ЛФК и массаж. -2007. - № 10 [46] – С. 23 – 29.

Смирнова, Ю.В. Психорегуляция в занятиях физическими упражнениями с музыкальным сопровождением: монография / Ю.В. Смирнова. - СПб.: Арт-Экспресс, 2017. - 168 с.

Соколова, Н.Г. Практическое руководство по детской лечебной физкультуре /Н.Г. Соколова. – Из-во: Феникс, 2010. – 448с.

Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная /А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - М.: Олимпия Пресс, 2012. - 528 с.

Солодовник, Е.М. Современные аспекты нарушения осанки среди студентов ПетрГУ, подходы к коррекции и профилактике / Е.М. Солодовник, Л.А. Неповинных // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2019. - №8-1. – С.97-100.

Терентьева, О.С. Этиология и диагностика нарушений осанки у младших школьников г.Тамбова / О.С. Терентьева, Р.Ю. Попов, А.Н. Сысоев, М.Ю. Богданов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2012. - Т. 112. - №8. - С. 196 -202.

Тхор, Л.К. Здоровьесберегающие технологии как фактор сохранения здоровья младших школьников / Л.К. Тхор // Педагогика и современность. - 2013. - №4. - С. 102 - 107.

Физическое развитие и характеристика патологии у детей младшего школьного возраста в городе Новосибирске / В.А. Погодина, А.И. Бабенко, Е.А. Бабенко, Н.А. Гусельникова // Вятский медицинский вестник. - 2017. - № 4 (56). - С. 83-89.

Филимонова, О.С. Современные физкультурно-оздоровительные технологии : учебное пособие / О.С. Филимонова, Н.И. Романенко. - Краснодар: ФГБОУ ВПО КГУФКСТ, 2012. - 76 с.

Фирилёва, Ж.Е. Лечебно-профилактический танец Ж.Е.Фирилёва, Е.Г. Сайкина «Фитнес-Данс»: учебное пособие. -СПб.: Детство-пресс, 2016. - 384 с.

Фирсин, С.А. Пути модернизации физического воспитания в общеобразовательных школах / С.А. Фирсин // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 11 (117). – С. 159-162.

Фролова, С.С. Урок физической культуры в условиях частного учреждения общеобразовательной организации / С.С. Фролова // Проблемы педагогики. - 2017. - №6 (29). – С.33-35.

Хрущёв, С.В. Физические упражнения для детей и подростков с нару-шениями костно-мышечной системы / С.В. Хрущев, В.А. Челноков, А.М. Соболев // Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации. 2007. - №2 (2). - С. 26-29.

Цивьян, Я.Л. Сколиотическая болезнь и ее лечение : учебник / Я.Л. Цивьян. – М.: Медицина, 2011. – 221 с.

Шалавина, А.С. Характеристика осанки детей младшего школьного возраста / А.С. Шалавина // Теория и практика физической культуры. - 2009. - № 11. - С. 83-85.

Этиология и диагностика нарушений осанки у младших школьников г. Тамбова / О.С. Терентьева, Р.Ю. Попов, А.Н. Сысоев, М.Ю. Богданов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2012. - № 8 (112). - С. 196-202.

Ярлыкова, О.В. Актуальные проблемы совершенствования физической подготовленности детей младшего школьного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья / О.В. Ярлыкова // Таврический научный обозреватель. - 2016. - №8-3 (13). – С.36-42.

Приложение

1� Смирнова Ю.В. Психорегуляция в занятиях физическими упражнениями с музыкальным сопровождением: монография. - СПб.: Арт-Экспресс, 2017. - 168 с.

Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «Фитнес-Данс»: учебное пособие. -СПб.: Детство-пресс, 2016. - 384 с.

17