АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ»

Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Саратов»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Н. Г. Чернышевский и его «Мысли о будущности Саратова»

(к 195-летию великого человека)

Выполнили:

Нерсесян Эльмира,

Тарлецкая Ульяна,

учащиеся 9а класса

Руководитель:

Михайлина Марина

Владимировна,

учитель русского

языка и литературы

Саратов – 2023

Содержание

Введение ……………………………………………………….. ..3

Глава 1 Страницы биографии Н. Г. Чернышевского …………. 4

1.1 Ранние годы писателя …………………………………. 4

1.2 Литературная деятельность писателя ………………. ..5

1.3 Гражданская казнь ……………………………………...6

Глава 2 Памятные места ………………………………………. 7-9

Глава 3 Неизданные тексты и статьи …………………………. 10

Глава 4 Исследовательская часть ……………………………... 11-12

«Мысли о будущности Саратова»

Заключение ……………………………………………………… 13

Список литературы …………………………………………….. 14

Приложение ……………………………………………………… 15

Введение

Нас очаровывает всё, в чем проявляется наш идеал, цель и предмет наших желаний и нашей любви.

Н. Г. Чернышевский.

В 2023 году исполняется 195 лет со дня рождения Н. Г. Чернышевского. Давно ушла от нас эпоха, в которую он жил и творил, но и в наши дни не угасает интерес к личности и произведениям этого великого человека. До сих пор в литературе, в СМИ ведется полемика о Чернышевском. Каким был этот человек? Почему он интересен нам, его далеким потомкам? Почему его произведения не потеряли актуальности в наши дни? Этими вопросами задались мы, впервые услышав о Чернышевском. Ответу на эти вопросы и посвящена данная работа.

В своей работе мы ставим следующие задачи:

- познакомиться с жизнью нашего великого земляка;

- оценить его творческую деятельность;

- понять его интерес к «будущности» нашего города.

Цели работы:

- рассмотреть взгляды писателя и философа на жизнь и политику того времени;

- оценить влияние Чернышевского на взгляды общества того времени;

- проанализировать не изданные при его жизни произведения.

Актуальность исследования:

Интерес к Н.Г. Чернышевскому не утихает с первых его публикаций. В советское время он стал объектом для изучения, так как являлся любимым писателем В. И. Ленина. Современные исследователи отмечают проблему неверной интерпретации его идей в угоду режиму советского периода.

Предметом исследования является историко-литературный материал по данной теме.

Практическая значимость работы:

-материалы данного исследования могут стать основой для проведения классного часа по данной теме, а также могут быть использованы на уроках литературы в качестве дополнительного материала.

Глава 1.

Страницы биографии и литературная деятельность Н.Г. Чернышевского.

1.1 Ранние годы писателя

Николай Гаврилович Чернышевский, русский писатель, публицист, литературный критик, родился в 1828 году в Саратовской губернии. Предки писателя происходили из деревни Чернышева, отсюда и пошла их фамилия. Семья была религиозная и высокообразованная. Отец Николая Чернышевского был священнослужителем из рода крепостных крестьян. Несмотря на это, молодой человек не стал сторонником и последователем православия, а наоборот, вступил в ряды его противников, отрекся от религии.

Своё первое образование Николай Гаврилович получил дома. Отец писателя сам обучал ребёнка, так как был очень начитанным человеком и передал ему любовь к книгам. Гавриил Иванович стремился обеспечить сыну достойное будущее. В 1842 году Николай стал слушателем курса Саратовской духовной семинарии. Оказалось, что по уровню знаний Чернышевский превосходит не только своих соучеников, но и многих преподавателей. Его не устраивало и качество обучения в семинарии, поэтому Николай Гаврилович решил дополнительно заниматься самообразованием. Позже он стал студентом университета в Петербурге,где изучал литературу, иностранные языки, историю. На будущего писателя сильно повлияли работы Г. Гегеля, Ш. Фурье, А. Герцена и В. Белинского. По окончании учёбы в Петербурге Чернышевский отправляется в Саратов. Он устраивается учителем в Саратовскую гимназию, где преподает русский язык. Начальство отрицательно относилось к его революционным взглядам и бунтарским настроениям. Ситуацию усугубляло и то, что своими взглядами и настроениями писатель делился с учениками. В 1853 году Николай Гаврилович встречает свою любовь, Ольгу Сократовну Васильеву, дочь саратовского врача. Он очень любил свою жену. Но выбор Чернышевского понравился не всем знакомым, поскольку она казалась им оригинальной особой. Писатель считал, что в браке должно быть равенство между мужчиной и женщиной, а рабство женщин в семье необходимо искоренять. Он предоставил своей жене полную свободу, она имела право даже на измену. И действительно, супруга закрутила роман с другом семьи. Чернышевский сообщил жене, что желает только ее счастья и отпускает ее. Ольга была поражена такими высказываниями и осталась в семье. В Саратове эту пару обсуждали, распускали о ней грязные слухи, поэтому молодые супруги отправились в Петербург. В браке у супругов родилось двое детей – Алексей и Михаил( или 3, каждый источник пишет по-разному).

1.2 Литературная деятельность

Литературная деятельность Николая Гавриловича Чернышевского началась в конце 1840-х годов. Сначала он пишет и публикует несколько маленьких произведений. Затем публикуется в журнале «Современник», а чуть позже станет руководить этим журналом вместе с Н.А. Некрасовым. Почти сразу «Современник» стал превращаться в очаг революционной пропаганды. Некоторые писатели перестали сотрудничать с этим журналом. В 1855 году к власти приходит Александр II. Вступив на престол, император понял, что Россия нуждается в реформах. В первые годы своего правления он начал подготовку к отмене крепостного права. Вся страна жила в ожидании перемен. В конце 50-х – начале 60-х годов Чернышевский очень много печатался, пользуясь любым поводом для того, чтобы открыто или завуалированно высказывать свои «революционные» взгляды. В 1858—1862 годах на первое место в «Современнике» выдвинулись публицистический и литературно-критический отделы. Также много он конфликтовал с властями. Самый популярный и скандальный роман XIX века – роман «Что делать?», который вышел в печати в 1863 году. Произведение вызвало бурную реакцию общества. В. Гаевский писал:

«Давно не являлось произведения, которое было бы прочитано с большим любопытством и возбуждало бы более толков, как роман Чернышевского...»

Кто-то считал роман любопытным, а кто-то считал, что роман написан бездарно. Но самым опасным критиком была власть, которая увидела в романе призыв к политическому перевороту. Многие недоумевали: «Как такой неоднозначный роман могла пропустить цензура?!». По слухам, цензоры пропустили книгу в свет с надеждой, что «бездарная писанина» окончательно погубит репутацию Чернышевского. После общественной критики роман «Что делать?» запретили на многие годы, книга выходила только эмиграции. Люди тайно привозили этот роман из других стран и продавали его за огромные деньги.

Н.Г. Чернышевский выступал не только как писатель, но и как философ. Его перу принадлежат «Эстетические отношения искусства к действительности», «Антропологический принцип в философии».

1.3 Гражданская казнь

С 1861 года для Н.Г. Чернышевского наступают трудные времена. В это время возникают революционные кружки, члены которых стремились к деятельности на благо народа. Между тем, обстановка во всей стране была напряжённая. В 1862 году Чернышевский был арестован по обвинению в составлении прокламации «Братским крестьянам...» и заключен в Петропавловскую крепость. Воззвание было передано Всеволоду Костомарову, который (как потом выяснилось) оказался провокатором. Николай Гаврилович уже тогда в документах и переписке между жандармерией и полицией назывался «врагом Империи номер один». Непосредственным поводом ареста послужило перехваченное письмо Герцена, в котором упоминался Чернышевский в связи с идеей издательства запрещенного «Современника» в Лондоне. Следствие продолжалось полтора года. За это время в камере Николай Гаврилович написал больше 250 текстовых листов. Он неоднократно объявлял голодовку и продолжал писать произведения. Как раз свой роман «Что делать?», о котором мы рассказывали ранее, был закончен там.

В начале 1864 года ему был вынесен приговор: каторга на 14 лет и пожизненное поселение в Сибири. Чуть позже император смягчил наказание до 7 лет на каторге. В мае 1864 года состоялась гражданская казнь Н. Г. Чернышевского. На Мытнинской площади собралось очень много людей: чиновники, литераторы, студенты, сотрудники издательств и просто обычные люди. Подъехала тюремная карета, из которой вышли трое. Это был сам Николай Гаврилович Чернышевский и двое палачей. Сам Чернышевский был спокоен, всё время искал кого-то в толпе. Когда приговор прочитали, писателя поставили на колени, переломили над его головой шпагу и привязали к позорному столбу. Великий русский литератор стоял так 15 минут, толпа, которая за этим наблюдала, стояла тихо. Какая-то девушка кинула к столбу цветы, и все люди начали повторять за ней. Чернышевского быстро посадили в тюремную карету и увезли, чуть позже его отправили в Сибирь.

Первые три года каторги Чернышевский провел на монгольской границе, а затем был переведен на Александровский завод. Ему было разрешено видеться с семьёй, он общался с другими заключёнными, гулял и в какое-то время жил в отдельном доме. Когда срок закончился, Чернышевскому предоставили выбрать дальнейшее место жительство. Это был Вилюйск. Из-за сурового климата у писателя начались проблемы со здоровьем. Его друзья старались облегчить его участь. Только к 1873 году ему, больному ревматизмом и цингой, разрешили переехать в Астрахань. В 1874 году Чернышевскому официально предлагают освобождение, но он не подает прошения. Благодаря заботам сына, в 1889 году Николай Гаврилович перебирается в Саратов.

Глава 2.

Памятные места Саратова, связанные с Н.Г.Чернышевским

Мы, саратовцы, безусловно, гордимся тем, что наш город – родной город революционера-демократа, философа, писателя Николая Гавриловича Чернышевского. Здесь много памятных мест, связанных с нашим земляком.

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского.

Есть музей – усадьба имени Н. Г. Чернышевского. Музей расположен на территории бывшей усадьбы Чернышевских. В комплексе - мемориальные сооружения: дом семьи Чернышевских, флигель О.С. Чернышевской, дом и флигель Пыпиных, близко родственной Чернышевским семьи и административное здание, в котором развернута монографическая историко-литературная экспозиция «Отечества достойный сын». Первым директором стал сын писателя — Михаил Николаевич Чернышевский. Затем, с 1924 года, музеем управляла Нина Михайловна Чернышевская, внучка Николая Гавриловича. С 1976 года на эту должность вступила Галина Платоновна Муренина.

Дом А.Н. Пасхаловой.

На улице, носящей имя Чернышевского, стоит старинный, еще хорошо сохранившийся двухэтажный дом № 178. Прохожие обращают внимание на его железный узорчатый балкон. С этим домом связаны имена многих поэтов, писателей, ученых, политических и общественных деятелей, живших в нашем городе. В этом двухэтажном особняке постройки середины XIX века жили известная собирательница народных песен Анна Никаноровна Пасхалова и её муж, писатель, историк и путешественник Даниил Лукич Мордовцев. Известно, что в гостях у них в числе прочих часто бывал и Николай Гаврилович Чернышевский, у него учился сын Анны Никаноровны. Чернышевский подолгу беседовал с ней о положении женщины в современном обществе, уверяя, что наступят времена, когда "будет не так". "Да будут ли эти времена? - Будут, - сказал я, и слезы выступили у меня от радостной мысли о том, что будет некогда на земле". Дом Пасхаловой находился в нескольких кварталах от усадьбы Чернышевских и сохранился до наших дней, хотя, конечно, вид его несколько изменился.

Саратовская духовная консистория.

Отец Гавриил Иванович Чернышевский с 1828 по 1843 год работал в духовной консистории. 18 ноября 1843 года он "был уволен от присутствования в Саратовской духовной консистории". Это увольнение сыграло большую роль в жизни Чернышевского. После того, как он проучился в духовной семинарии три года, его родители пришли к выводу, что серьезного образования сыну здесь не получить, в 1846 году он оставил семинарию. Было решено: дальнейшее образование будет не духовное, а гражданское, и поэтому в 1846 году Николай Чернышевский уезжает в Санкт-Петербург и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.

Императорский Николаевский университет.

В честь Николая Гавриловича Чернышевского в Саратове Императорский Николаевский университет в октябре 1923 года получил его имя.

Памятник Н. Г. Чернышевскому на территории университета.

Есть памятник Н. Г. Чернышевскому и на территории университета. Бюст Чернышевского, в прошлом дважды менявший своё место расположения, сегодня украшает Актовую площадь СГУ за X корпусом (угол Московской и Астраханской улиц). Это второй в Саратове памятник Н. Г. Чернышевскому, он был установлен к 18-летию Октябрьской революции в 1935 году Саратовским государственным университетом.

Площадь имени Чернышевского и памятник ему.

Уроженец Саратова, Николай Гаврилович Чернышевский, является одним из символов города. В честь его названа одна из самых больших и широких улиц Саратова, улица, на которой располагался дом Чернышевских. Имя писателя носит площадь в центре города, рядом с парком Липки, так любимым им, и рядом с Саратовской консерваторией. Барельефный портрет Чернышевского является частью композиции диорамы "Саратов вчера, сегодня, завтра" на площади Чернышевского. Мемориальные доски установлены на зданиях бывших духовной семинарии (улица Челюскинцев) и 1-й мужской гимназии (улица Некрасова), в которых учился и работал будущий писатель. В советский период имя Чернышевского носил также Саратовский театр оперы и балета, ныне переименован. Имя Чернышевского, объявленного в советские годы в роли предтечи революции, увековечено в названиях улиц многих городов. “Нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным, — отозвался о Чернышевском далекий от его воззрений философ и поэт Владимир Соловьев. — Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека…». Приведем и слова В.И. Ленина: "Чернышевский был революционным-демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя через препоны и рогатки цензуры идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей".

Могила Николая Гавриловича.

Умерший от кровоизлияния в мозг 29 октября 1889 года Николай Гаврилович Чернышевский был похоронен в фамильной могиле, над которой была установлена небольшая часовня. Впоследствии она была перенесена на территорию дома-музея писателя.

На его могиле расположена рама с именными цитатами автора.

«Я хорошо служил своей Родине и имею право на признательность её» - одна из них.

Глава 3.

Неизданные тексты и статьи писателя

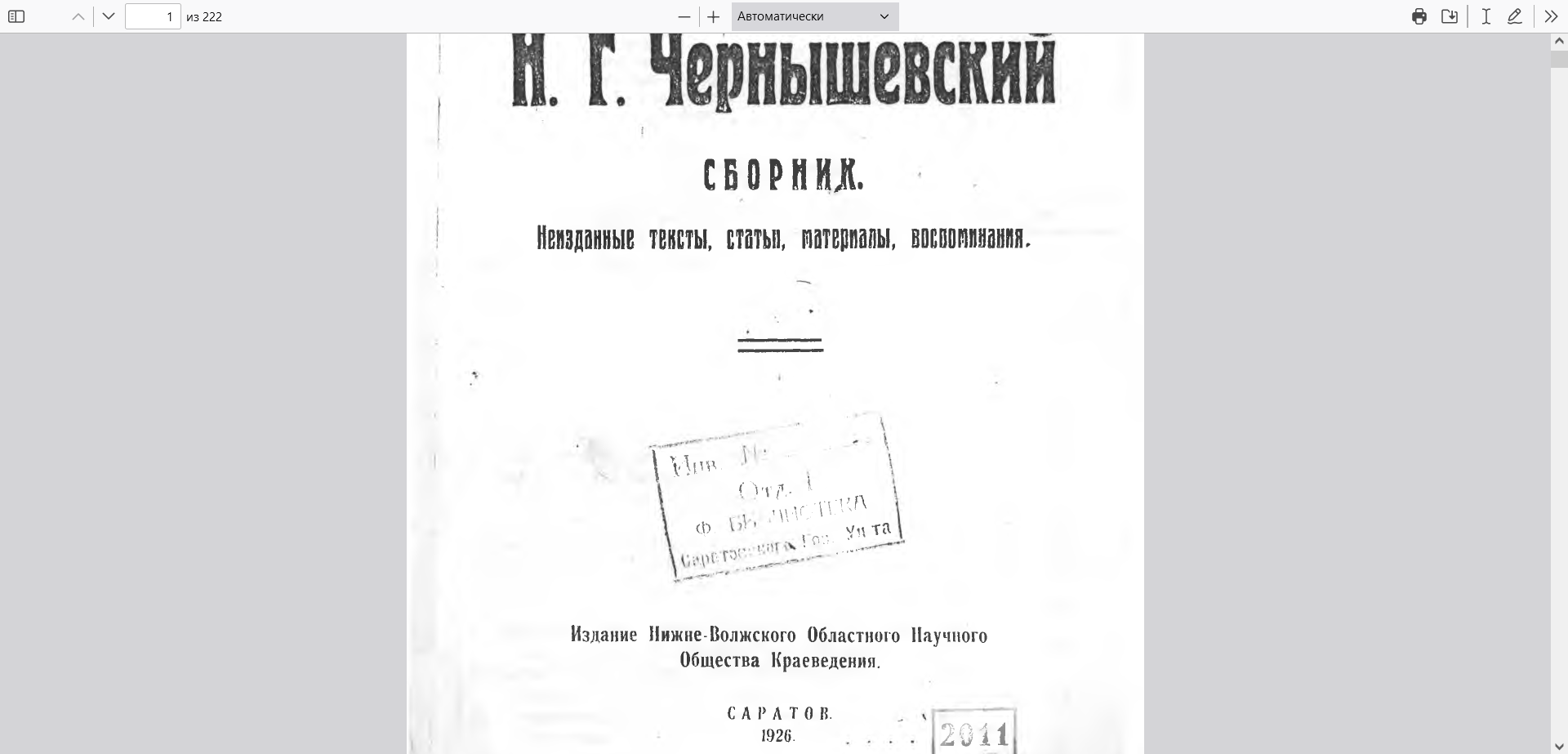

Когда мы знакомились с творчеством Н.Г. Чернышевского, мы наткнулись на сборник не изданных при жизни автора текстов и статей, вышедший в печати в 1926 году, приуроченный к 35-летию со дня его смерти. В нем есть «мелкие рассказы», написанные Николаем Гавриловичем в Петропавловской крепости в 1864 г. Их 13:

«Приключение друга».

«Духовная сила».

«Влюблённый».

«Сходство мыслей».

«Из Бхагават Гиты».

«На правом боку».

«Покража».

«Сцена вторая».

«Сватовство герцога Сен-Симона».

«Герцог Альба».

«Сцена третья».

«Письмо».

«Письмо».

Время написания этих рассказов датируется самим автором, аккуратно проставлявшим на своих рукописях даты ежедневной работы. В них Чернышевский взял не свою обычную писательскую манеру, которая известна по его уже напечатанным романам: «Что делать?», «Пролог» и др. Здесь автор отсутствует, совершенно сливается с точкой зрения той среды, которая является подлинной создательницей рассказаннных событий и анекдотов. Пафос рассказа принадлежит не автору, а тому рассказчику, от которого ведётся повествование.

Другие рассказы, рассматриваемые по отдельности, в отрыве от всего текста, объединённого общим заглавием, могут быть восприняты как ряд анекдотов, занимательных по необычности ситуаций или по исключительности каких-либо качеств или чудачеств действующих лиц. Присутствие авторского «приговора» над лицами и картинами обнаруживается уже в сопоставлении рассказов между собой. Например, «Сватовство Герцога Сен-Симона», бросает свет на рассказ «Влюблённый», рассказ «Герцог Альба», судит героя рассказа «На правом боку». Чернышевский принял особые меры к тому, чтобы отделить себя от наивного обывательского сознания и сообщить читателю установку на скрытую иронию рассудительности и созерцания с высоты.

Глава 4.

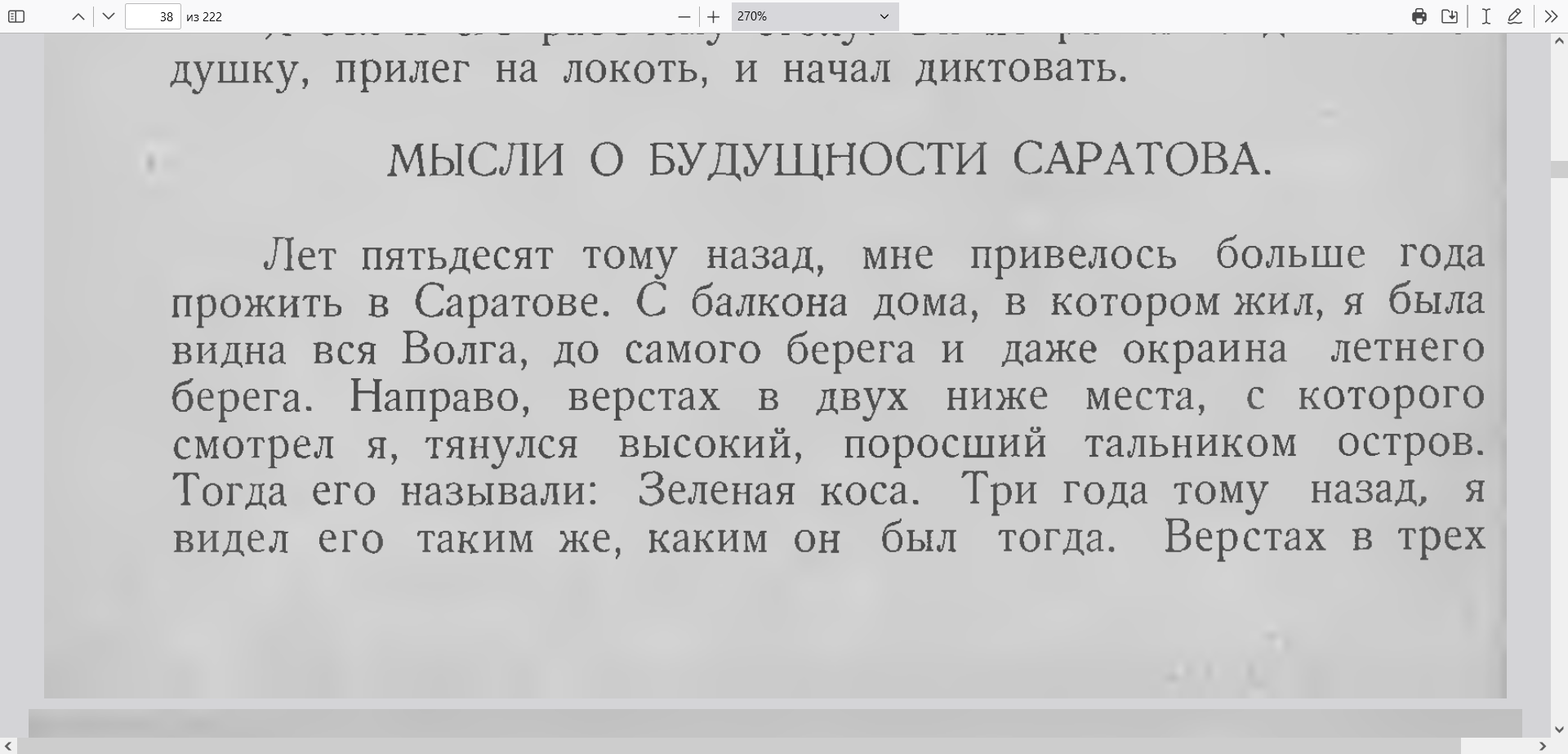

Исследовательская часть . «Мысли о будущности Саратова».

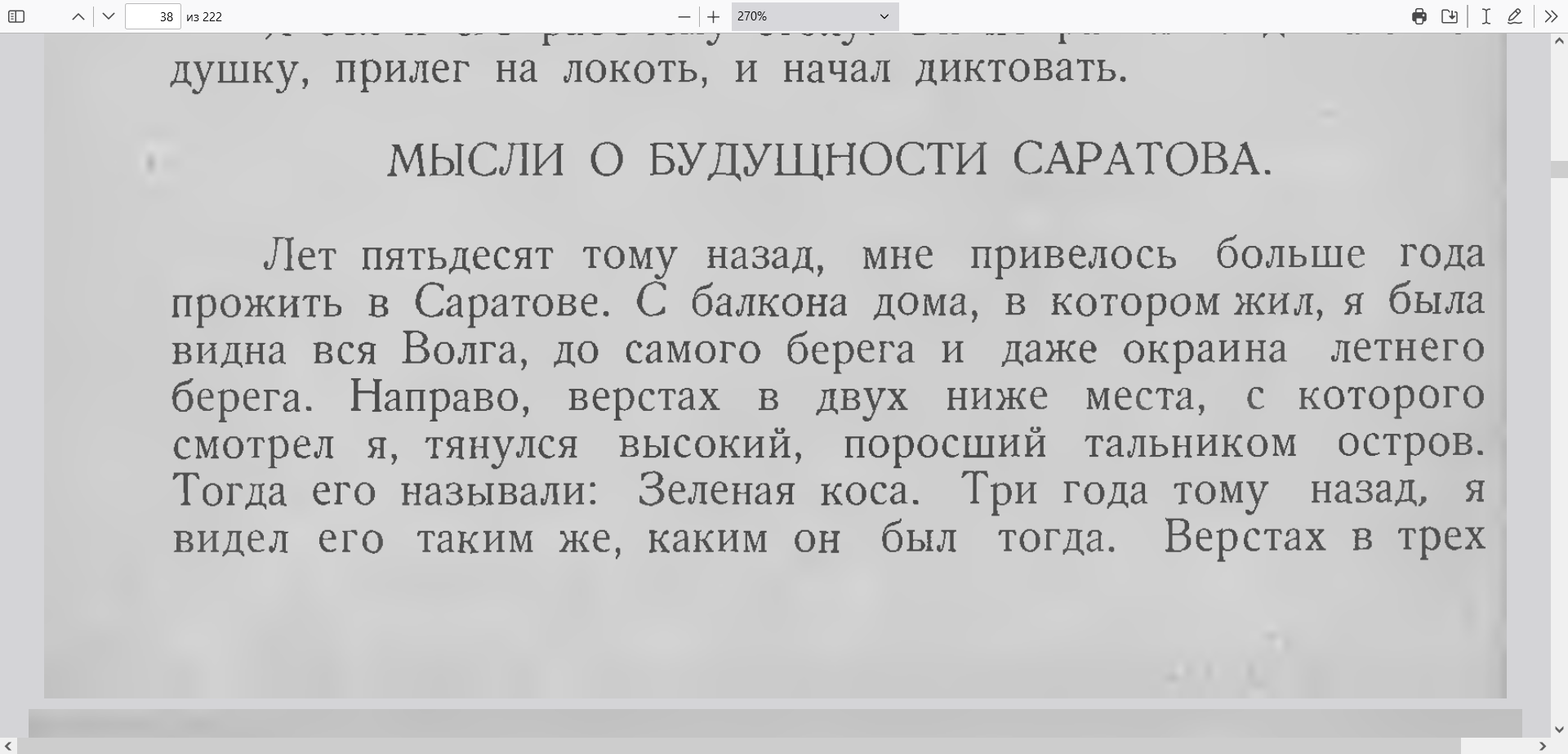

В этом сборнике нас заинтересовала статья «Мысли о будущности Саратова», потому что в ней автором затрагивается очень важная проблема, связанная с экологией нашей великой и могучей реки Волги. Уже тогда, около двухсот лет назад, этот вопрос волновал людей.

27 июня 1889 года Н. Г. Чернышевский вернулся в Саратов. 28 лет прошло с тех пор, когда он в последний раз приезжал в родной город. Приезд Чернышевского был крупным мероприятием в летописи города. В свое время он внес свежую струю демократических мыслей в стены гимназии, и теперь Чернышевский оживил культурную жизнь провинциального города. Все, что в саратовском обществе было проникнуто настоящей любовью к народу, жадно потянулось к "яркому светочу науки опальной" (так называли Чернышевского в студенческих песнях).

По приезде в Саратов Н. Г. Чернышевский был у секретаря архивной комиссии Хованского, который в это время занимался подготовкой "Летописи Саратова". Беседуя с ним о саратовской старине, Николай Гаврилович был разговорчив, много смеялся, рассказывал о прошлых купеческих нравах Саратова.

Но как бы Чернышевский ни интересовался изучением старины, его более всего волновали насущные вопросы современности.

Когда редакция "Саратовского листка" предложила ему сотрудничать в газете, он согласился, заявив: "Я вот... буду писать у вас о саратовской старине... но, конечно, не под своим именем, дабы ни мне, ни вам не было неприятностей". На самом деле Чернышевский выбрал для газетной статьи совсем другую тему.

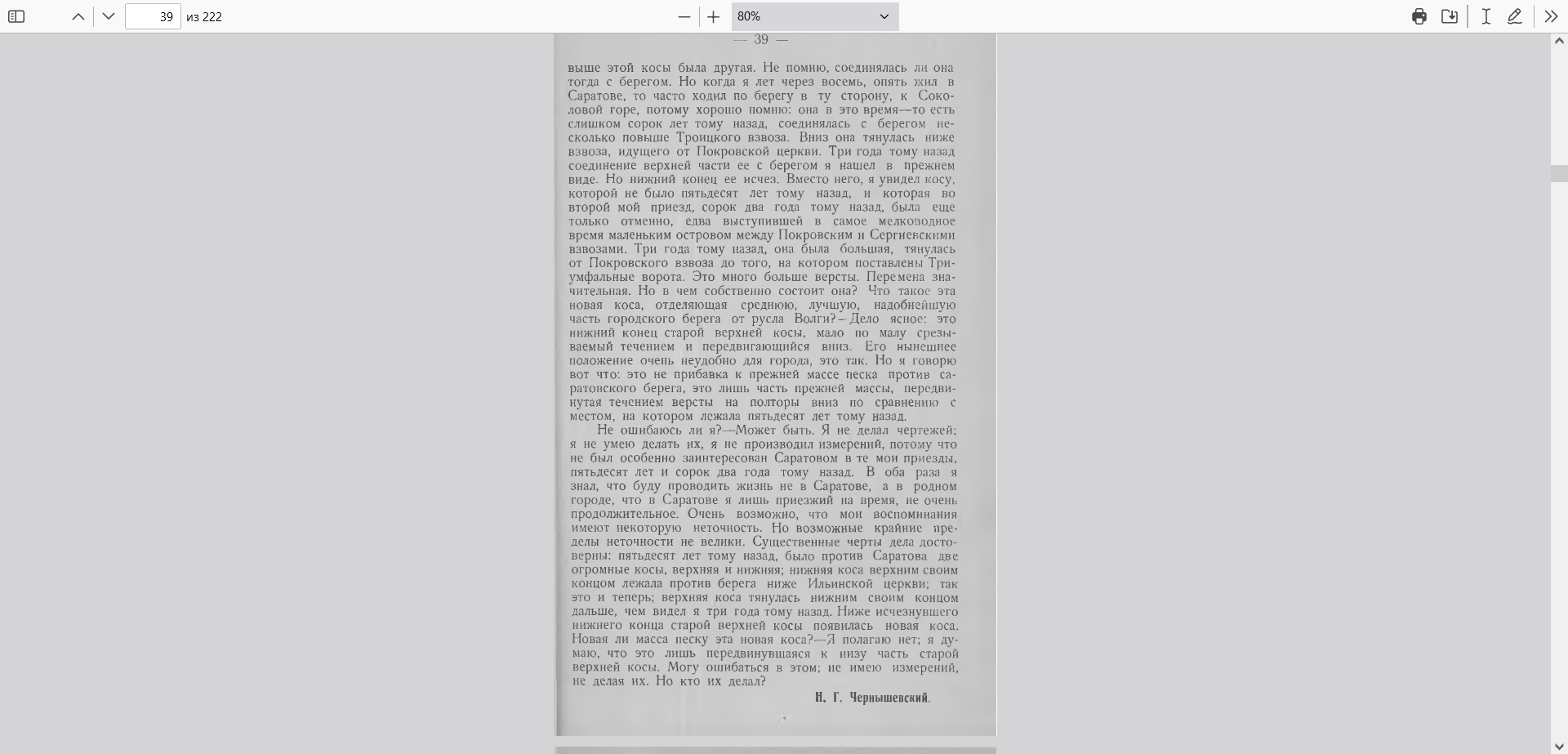

Его привлек факт, имевший в 80-х годах и позднее немаловажное экономическое значение для города, - обмеление Волги. Этому вопросу и была посвящена статья Н. Г. Чернышевского "Мысли о будущности Саратова". Сохранилось только начало статьи, но и оно дает представление о том, как заинтересовало его изменение русла великой реки. Он дал научное истолкование обмелению, чтобы показать, какое влияние оказывает это явление на экономику Саратова.

Стоит отметить, что проблема обмеления Волги и его влияния на экономику нашего края актуальна и по сей день. Это волнует не только экологов, но и жителей города.

Из всего вышесказанного делаем вывод, что Чернышевский, где бы он ни был, всегда интересовался родным городом. В подтверждение этому обратимся к воспоминаниям его сына, Михаила Николаевича Чернышевского, который писал :

«Так, например, во время своего двухлетнего сиденья в Петропавловской крепости, он начал было писать свою автобиографию (к сожалению, оставшуюся незаконченной), в которой чрезвычайно живо обрисовал быт Саратовского общества первой половины прошлого столетия. В его романах „Что делать?" и „Пролог" также встречаются сцены Саратовской жизни. Наконец в 1889 году, когда Чернышевскому было разрешено переехать на жительство из Астрахани в Саратов, он по приезде подолгу гулял по Саратовским улицам и с удовольствием вспоминал старые места и старые случаи. В числе разных обрывков бумаг с начатыми и брошенными статьями и заметками, имеется между прочим отрывок из далеко не конченной, вернее только что начатой статьи под заглавием „Мысли о будущности Саратова. По-видимому, эта статья предназначалась им в 1889 г. для помещения в одной из Саратовских газет, но смерть стояла уже за спиною Н.Г. Чернышевского и не дала ему возможности развить свои мысли по вопросу, так близко касающемуся родного края».

Заключение

«Мысли о будущности Саратова...». Когда мы произносим эти слова и думаем о том, что эти мысли принадлежали Чернышевскому, и мы не можем не вспомнить его слова о том, что "будущее светло и прекрасно", и его завет: "Любите его, работайте для него!" Пускай осталась недописанной последняя статья Николая Гавриловича о родном городе, новая, преображенная в наши дни Волга, с ее мощными гигантскими гидростанциями и полноводными искусственными морями, воплощает в себе мечту Чернышевского о величии и славе Родины.

Список литературы

1. Богословский Н. В. Николай Гаврилович Чернышевский / Н. Богословский. — М.: Молодая гвардия, 1955. — 576 с. (Жизнь замечательных людей).

2. Чернышевская Н.М. 'Н. Г. Чернышевский и Саратов' - Саратов: Саратов Приволжское книжное издательство, 1978 - с.191 с. с ил.

3. Чернышеский Н.Г. Сборник. Неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания. Издание Нижне-Волжского Областного Научного Общества Краеведения. Саратов. 1962.

4. Демченко, А.А. Николай Чернышевский: к 180-летию со дня рождения / А.А. Демченко // Известия Саратовского университета. Сер.: Филология. Журналистика. - 2009. - Т. 9. - Вып. 1. - С. 36-44.

ПРИЛОЖЕНИЯ

9